1-й стрелковый корпус РККА 1922 года — соединение Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик; существовал в составе сухопутных сил с 8 июля 1922 года по 6 или 12 июля 1941 года.

Корпус – высшее тактическое или оперативно-тактическое соединение (объединение) в Сухопутных войсках и других видах вооружённых сил многих государств. Действует в составе объединений или самостоятельно, обычно во взаимодействии с силами других родов войск и видов вооружённых сил. Состоит из нескольких соединений и частей родов войск, специальных войск, органов управления и обеспечения. (5)

Читайте на этом сайте:

— статью «1-й армейский корпус 1922 года (РСФСР)».

— в разделе — Армии — статью «Петроградский военный округ 1918 года (РСФСР)»;

— статью «11-й стрелковый корпус 1922 года (РСФСР)»

1922 год от Рождества Христова

Июль 1922 г.

1 июля

_В Большой советской энциклопедии, печатавшейся в 1969-1978 годах, в статье «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» написано:

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика образована 25 октября (7 ноября) 1917 года. Граничит на северо-западе с Норвегией и Финляндией, на западе — с Польшей, на юго-востоке — с Китаем, МНР и КНДР, а также с союзными республиками, входящими в состав СССР: на западе — с Эстонской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Белорусской ССР, на юго-западе — с Украинской ССР, на юге — с Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Казахской ССР. Наибольшая протяжённость морских границ приходится на Северный Ледовитый океан (моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и Тихий океан (моря: Берингово, Охотское, Японское). Кроме того, Российская СФСР омывается морями Атлантического океана: Балтийским, Чёрным и Азовским, а также Каспийским морем.

РСФСР — социалистическое государство рабочих и крестьян, союзная советская социалистическая республика, входящая в состав Союза ССР. Действующая конституция РСФСР принята Чрезвычайным 17-м Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г.

РСФСР — суверенное государство, одна из 15 добровольно входящих в Союзе ССР равноправных союзных республик. Вне пределов ст. 14 Конституции Союза ССР, РСФСР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права, в том числе право выхода из Союза ССР, право вступать в непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатия, и консульскими представителями, иметь свои республиканские войсковые формирования. Территория РСФСР не может быть изменена без её согласия. По форме государственного устройства РСФСР — федеративное государство. Федеративный характер Российской республики был установлен Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа (См. статью «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»), включенной затем в Конституцию РСФСР 1918 г. в качестве её 1-го раздела. В РСФСР входят 16 АССР, 5 автономных областей и 10 национальных округов. Национальное большинство Российской Федерации составляет русский народ, не объединённый в какое-либо отдельное национальное образование, а представляемый самой РСФСР в целом. (8)

РСФСР. Флаг.

РСФСР. Герб.

Председателем РВС Республики был краском Лев Давидович Троцкий (2 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г.), заместителем председателя РВСР был краском Ефраим Маркович Склянский (2 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г.).

Главнокомандующим Вооружёнными силами Республики был краском Сергей Сергеевич Каменев (июль 1919 г. — 28 августа 1923 г.).

Главнокомандующий входил в состав Революционного военного совета Республики. Главком имел права члена РВСР и пользовался полной самостоятельностью в решении всех вопросов оперативно-стратегического характера, но его приказы обязательно скреплялись подписью одного из членов РВСР. (2)

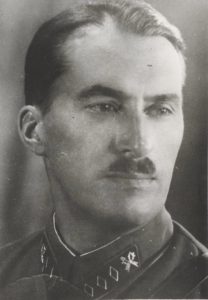

Командующим войсками Петроградского ВО с сентября 1921 г. по 1 февраля 1924 г. был краском Владимир Михайлович Гиттис. (16, с. 70-71) (18) (19)

** Гиттис Владимир Михайлович [даты жизни: 24.6(6.7).1881 г. — 22.8.1938 г.], советский военачальник, комкор (1935 г.). Член КПСС с 1925 г. Родился в г. Санкт-Петербурге Российской империи в семье мещанина. В 1902 г. окончил юнкерское пехотное училище. Участник 1-й мировой войны, в 1917 г. командовал полком, в Русской армии Свободной России имел воинское звание «полковник». В Красной Армии с февраля 1918 г. Участник Гражданской войны в Свободной России 1918-1923 годов. Был военным руководителем Северного участка завесы (август — сентябрь 1918 г.), командовал 6-й армией (сентябрь — ноябрь 1918 г.) и 8-й армией (декабрь 1918 г. — январь 1919), Южным (январь — июль 1919 г.), Западным (июль 1919 г. — апрель 1920 г.) и Кавказским (май 1920 г. — май 1921 г.) фронтами. После Гражданской войны был командующим войсками Заволжского военного округа. С сентября 1921 г. по 1 февраля 1924 г. — командующий войсками Петроградского военного округа. С 1 февраля 1924 г. по 20 октября 1925 – командующий войсками Ленинградского военного округа. Награждён орденом Красного Знамени. (16, с. 70-71) (18) (19) **

Командиром 1-го армейского корпуса был ….. Управление 1-го армейского корпуса дислоцировалось в г. Петрограде.

8 июля

Образование 1-го стрелкового корпуса

8 июля 1922 года командующий войсками Петроградского военного округа краском Владимир Михайлович Гиттис издал приказ № 1716/467 о переименовании 1-го армейского корпуса в 1-й стрелковый корпус. Управление 1-го стрелкового корпуса дислоцировалось в 1922 г. в г. Петрограде. (7)

Командиром 1-го стрелкового корпуса был …..

Можно предположить, что войска 1-го корпуса дислоцировались на территории Петроградской, Северо-Двинской и Архангельской губерний. Возможно, в состав 1-го ск входили 10-я и 11-я, 16-я, 56-я стрелковые дивизии.

11-я Петроградская сд дислоцировалась в ПеВО, управление дивизии в г. Петрограде.

Командиром 11-й Петр. сд был краском Иван Иванович Смолин. (25) (26) (27)

** Смолин Иван Иванович (даты жизни: 5 июля 1895 г., село Шилово, Рязанская губерния, Российская империя — 20 сентября 1937 г., г. Москва, СССР) — российский офицер и советский военачальник, в РККА имел воинское звание «комкор». Член ВКП(б) с 1919 г..

Родился 5 июля 1895 г., село Шилово, Рязанская губерния, Российская империя. По национальности – русский. В Русской императорской армии офицер, высшее образование. Участник Первой мировой войны. Участник Гражданской войны 1918-1923 годов в Свободной России. С 12.11.1919 г. по 31.03.1920 г. — начальник 47-й стрелковой дивизии. Со 2.07. по 20.10.1920 г. — начальник 21-й стрелковой дивизии. С ноября 1920 по июль 1921 г. — начальник 2-й Верхне-Удинской стрелковой дивизии НРА ДВР. С 1921 г. по июнь 1924 г. — начальник 11-й Петроградской стрелковой дивизии. ВрИО командира (с июня 1924 года), командир и военный комиссар 3-го стрелкового корпуса. С октября 1924 г. — начальник штатно-тарифного отдела Управления РККА; с ноября 1924 г. — начальник и военный комиссар отдела устройства войск Управления РККА; с декабря 1924 г. — командир 9-го стрелкового корпуса; с марта 1926 г. — командир и военком 5-го стрелкового корпуса; с мая 1927 г. по декабрь 1929 г. — начальник стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА имени Коминтерна, начальник курсов «Выстрел». С 1929 г. по март 1932 г. — помощник командующего Кавказской Краснознамённой армией. С марта 1932 г. — командующий войсками Кавказской Краснознамённой армии. В 1934—1937 годах — начальник Военно-инженерной академии РККА. 20 ноября 1935 г. присвоено воинское звание «комкор». Арестован органами НКВД 14 мая 1937 г. Проживал, на момент ареста: г. Москва, Калашный переулок, дом № 2, квартира № 11. Во время следствия держался, не признаваясь в предъявляемых обвинениях. Приговорён ВКВС СССР 20 сентября 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной организации к высшей мере наказания, невзирая на призыв разобраться по справедливости, и в тот же день расстрелян, реабилитирован посмертно 22 октября 1955 г.. Место захоронения — Донское кладбище в г. Москве. Награждён орденом Красное Знамя Российской СФСР (1922 г.), орденом Трудового Красного Знамени Закавказской СФСР (1932 г.). (25) (26) (27) (16, с. 107-108) (31) (32) **

16-я Симбирская сд дислоцировалась в ПеВО (1922 – 1.2.1924), управление в г. Петрограде. (34)

Начальником 16-й Симбирской стрелковой дивизии имени Киквидзе был краском Самуил Пинхусович Медведовский (в должности с августа 1919 г. по май 1923 г.).

** Медведовский Самуил Пинхусович (даты жизни: 1891—1924) — советский военачальник. В Русской императорской армии с … г. Участник Первой мировой войны 1914-1918 годов. Полный Георгиевский кавалер. В РККА с … г. Участник Гражданской войны 1918-1923 годов в Свободной России. С августа 1919 г. по май 1923 г. — командир 16-й стрелковой дивизии имени В. И. Киквидзе.

16-я сд имени Киквидзе участвовала в 1919 г.: в оборонительных боях с белыми русскими войсками под командованием генерала Деникина на р. Северский Донец и в районе г. Острогожска (апр. — авг.), августовском контрнаступлении Южного фронта (14 авг. — 12 сент.) (наступление в направлении гг. Валуйки, Купянск), оборонительных боях в районе Боброва (окт.), в операциях при контрнаступлении Южного фронта 1919 г.: Воронежско -Касторненской (13 окт. -16 нояб.) (наступление вдоль ж.д. линии Поворино — Лиски в направлении ж.д. участка Лиски — Давыдовка), Харьковской (24 нояб. -12 дек.) (наступление в направлении г. Острогожск, ст. Шелекино), Донбасской (18 — 31 дек.) (наступление на Луганск, овладение Беловодском, выход к Болыиечерниговке, Изварино). (34) 16-я сд имени Киквидзе участвовала в 1920 г.: Ростово-Новочеркасской (3 — 10 янв.) (наступательные и оборонительные бои на ростовском направлении); в наступательных операциях Кавказского фронта: Доно-Манычской (17 янв. — 6 февр.), Тихорецкой (14 февр. — 2 марта) (овладение стц. Ольгинская, Старотеречная), Кубано-Новороссийской (3 — 27 марта) (наступление на стц. Кущевская, Славянская, Шкуринская, Варениковская, г. Новороссийск), в обороне Черноморского побережья в районах Новороссийска и Ейска (стр.). (34) 16-я сд имени Киквидзе участвовала в 1920 г.: в советско-польской войне 1920 г., в операциях: Июльской (4 — 23 июля) (овладение районами г. Полоцка, м. Сморгонь, Глубокое, Мазовец), Варшавской (23 июля — 25 авг.) (овладение гг. Остров, Пултуск, отход с арьергардными боями в район Минска). (34)

С. П. Медведовский участник советско-польской войны 1920 г. В тех боях его 16-я дивизия имени Киквидзе понесла большие потери.

= 16-я сд имени Киквидзе участвовала в 1921 г. в ликвидации крестьянского восстания в Тамбовской губернии. (1921). (34) В 1921 г. 16-я дивизия была расквартирована в г. Казани, участвовала в борьбе с голодом, охватившим в те годы Поволжье. Когда был объявлен добровольный сбор ценностей в помощь голодающим, Самуил Пинхусович сдал свои Георгиевские кресты, изготовленные из золота и серебра. = Приказом РВСР № 2710/450 от 30 ноября 1921 г. 16-й сд имени Киквидзе было присвоено наименование Симбирской. (34)

16-я сд была в составе Приволжского ВО с 1921 г. по 1922 г. 16-я сд имени Киквидзе была в составе Петроградского ВО с 1922 г. по 1940 г.

В мае 1923 г. Самуил Пинхусович, к тому времени уже тяжело болевший туберкулёзом, оставил должность командира 16-й дивизии, став заместителем командующего Приволжским военным округом.

В апреле 1924 г. скончался; похоронен на Ваганьковском кладбище (59 уч.) в г. Москве. В честь Медведовского названа улица в г. Острогожске. 46-й стрелковый полк 16-й сд был назван имени Самуила Пинхусовича Медведсковского. Награждён двумя орденов Красное Знамя РСФСР. (34) (90) (91) (92) **

Медведовский Самуил Пинхусович.

На базе 29-й сбр приказом войскам Петроградского ВО № 1548 от 20 июня 1922 г. была вновь сформирована 10-я стрелковая дивизия 2-го формирования. (22)

Командиром 10-й стрелковой дивизии (2-го формирования, 20 июня 1922 г.) был ….?

. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «1922-23 учебный год». «С июля 1922 г. «новая» Х-я стрелковая дивизия (2-го формирования) имела своим ядром прежнюю 29-ю стрелковую бригаду, давшую управление дивизии, 28-й и 29-й стрелковые полки, дивизионную школу и санитарно-хозяйственно-ветеринарные тылы. Третьим полком, 30-м, был придан отдельный полк Кронштадтской крепости, бывший 94-й стрелковый полк XI-й стрелковой дивизии, один из её лучших. Артиллерия формировалась из артиллерийского дивизиона ХVI-й стрелковой дивизии и учебной батареи и П.В.О. (Петроградского ВО), Рота Связи — из Рот Связи 29-й стрелковой бригады и 46-й стрелковой бригады ХVI-й стрелковой дивизии, Сапёрная рота — из Сапёрной роты 29-й стр. бригады и 47-й, 48-й отд. сапёрных рот соответствующих бригад ХVI-й стр. дивизии. Кавалерийский эскадрон формировался при 28-м стрелковом полку по отдельным нарядам Штаба округа. Разбросанность частей на границе, трудность сосредоточения и приёма имущества, обусловливали медленность реорганизации, были и несогласованности распоряжений по формированию: 30-й полк, несмотря на его передачу дивизии, перешёл в её подчинение лишь в октябре, причём игнорировал всякие запросы Штадива. Начштаба Кронкрепости на один из запросов по этому поводу ответил, что полк в течение 4-х дней три раза изменил своё наименование и подчинение, так что оставалось совершенно неясным, кому же, в конце концов, полк передан. Кавалерийский эскадрон, выделенный из Борисоглебской Кавалерийской бригады, был «перехвачен» Кавалерийской школой и отпал от дивизии, не поступая в неё. Имелись значительные неясности в штатах, противоречия в отдельных распоряжениях и т. д.» (209, с. 74)

Комендантом Кронштадтской крепости был краском Никола́й Влади́мирович Ку́йбышев (в должности: 1922 г. – май 1923 г.). 30-й стр. полк 10-й стр. дивизии в 1922 г. был в подчинении краском Никола́я Влади́мировича Ку́йбышева.

Петроград. 3-й отделение милиции. 1922 год.

Петроград. Главный почтампт, грузовой двор. 1922 год.

Город Ленинград. Стрелка Васильевского острова.

Город Санкт-Петербург. 11 августа 2015 г. Шереметьевский дворец.

Город Санкт-Петербург. 11 августа 2015 г. Крейсер «Аврора».

56-я Московская стрелковая дивизия входила в состав Петроградского (с 1.2.1924 г — Ленинградского) ВО с 1921 г. по 1940 г. и Западного Особого ВО в 1940 г. (88)

Командиром 56-й Мос. сд был …

Начальником штаба 56-й Мос. сд с декабря 1920 г., затем с перерывами до октября 1926 г. был краском Фёдор Иванович Толбухин. (88)

** Толбухин Фёдор Иванович (даты жизни: 4(16).6.1894, деревня Андроники, ныне Толбухинского района Ярославской области, — 17.10.1949, г. Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (12.9.1944), Герой Советского Союза (посмертно, 7.5.1965). Член Коммунистической партии с 1938 г. Родился в крестьянской семье. В 1912 г. окончил коммерческое училище. В 1914 г. призван в Русскую императорскую армию, в 1915 г. окончил школу прапорщиков. Участник 1-й мировой войны 1914—18 годов, служил командиром роты и батальона, имел воинское звание «штабс-капитан». После Февральской революции в Российской империи 1917 г. избран председателем полкового комитета. В августе 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Во время Гражданской войны 1918–23 годов в Свободной России на Западном фронте служил помощником начальника и начальником штаба … дивизии, начальник оперативного управления штаба … армии. В 1919 г. окончил школу штабной службы при штабе Западного фронта в г. Смоленске. Служил в штабе 56-й стрелковой дивизии 7-й армии на Северном и Западном фронтах: младший помощник и старший помощник по оперативной части начальника штаба дивизии, с декабря 1920 г. — начальник штаба 56-й стр. дивизии. В составе дивизии принимал участие в боях с белыми русскими войсками генерала Н. Н. Юденича при обороне г. Петрограда. Участник советско-польской войны 1920 года, сражался с белополяками на реках Березина и Нарев, под городами Лепелем, Лидой и Гродно. В марте 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В августе 1921 г. назначен начальником штаба войск Новгородской губернии, но уже в сентябре 1921 г. возвращён на должность начальника штаба 56-й стр. дивизии. В период боевых действий по отражению вторжения белофиннов в Карелии с декабря 1921 г. был начальником оперативного управления штаба войск Карельского района, а после изгнания белофинов с территории РСФСР в марте 1922 г. опять вернулся к исполнению должности начальника штаба 56-й сд. Некоторое время, до октября 1926 г., временно исполнял должность и командира 56-й сд Ленинградского военного округа. Затем направлен на учёбу.

_ Воинские звания в РККА: 28 ноября 1935 г. — комбриг; 15 июля 1938 г. — комдив; 4 июня 1940 г. — генерал-майор. (159) (160) (161) (162) (164) **

. В составе войск Петроградского военного округа был Петроградский укреплённый район. Петроградский УР был создан в период отражения наступления Белой Русской Северо-Западной армии под командованием генерала Юденича на г. Петроград в 1919 г. и существовал до сентября 1924 г. После ликвидации угрозы г. Петрограду штаб Петроградского УР был восстановлен приказом войскам 7-й армии № 098 от 16 ноября 1919 г. (39). После расформирования 7-й армии с 3 декабря 1920 г. Петроградский УР был передан в подчинение Петроградскому ВО (39).

_Укреплённый район – это войска, объединённые под единым командованием и предназначенные для длительной обороны полосы местности, оборудованной в инженерном отношении.

Гарнизон Петропавловской крепости в РККА РСФСР с 1918 г. подчинялся Военному комиссариату г. Петрограда, с августа 1919 г. по сентябрь 1924 г. — штабу Петроградского укрепрайона (40).

Гарнизон Шлиссельбургской крепости 16 мая 1919 г. подчинялся командованию 7-й армии, с декабря 1920 г. по 15 сентября 1924 г. – командованию Петроградского ВО; гарнизон имел задачу оборонять истоки реки Невы, южного и западного берегов Ладожского озера (69).

_В 1922-1924 годах в Петроградском УРе возводились укрепления на Карельском перешейке для прикрытия города Петрограда со стороны Финляндии.

_С начала 1920-х годов руководством РСФСР и СССР и командованием РККА УРы рассматривались как один из основных элементов военно-инженерной подготовки границ к войне. Их (а не крепости) было решено считать основной фортификационной формой, а основным фортификационно-техническим элементом укреплённого района являлся батальонный район обороны.

_В годы Гражданской войны в свободной России укрепрайоны Красной Армии делились на сектора, а сектора — на участки. Во главе укрепрайона стоял военный совет в составе коменданта, назначаемого командованием Красной Армии, и двух членов, которые назначались местными органами власти и утверждались РВС Республики или РВС фронтов. В состав укрепрайона входили войска: 1-2 стрелковые бригады, иногда стрелковая дивизия или стрелковый полк, до дивизиона тяжёлой артиллерии, 6-20 лёгких батарей, эскадрон-полк кавалерии, сапёрная рота-батальон, части и подразделения бронепоездов, бронелетучек, 1-2 авиазвена, зенитные орудия, прожекторная рота, воздухоплавательный отряд, боевые суда речных флотилий, военно-рабочий батальон. Личным составом комплектовались за счёт мобилизованного населения прифронтовых районов, местных караульных команд, отрядов всевобуча, команд Всероссийской чрезвычайной комиссии, иногда использовались запасные полки. Приказом РВС Республики № 1305/255 от 13 августа 1919 г. при Полевом штабе и в штабах фронтов были созданы отделения, ведавшие укрепрайонами. В послевоенное время Петроградский укрепрайон обеспечивался силами и средствами Петроградского военного округа. (38) (39) (40) (69)

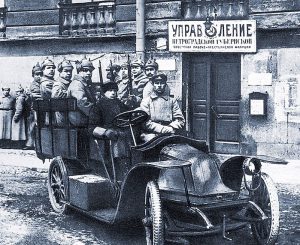

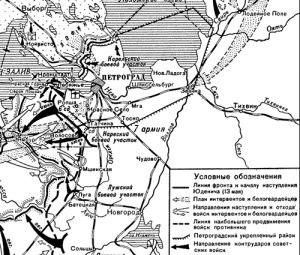

Фрагмент из карты Оборона Петрограда в 1919 году.

Август 1922 г.

Формирование 1-го стрелкового корпуса

26 августа 1922 г. краском Василий Константинович Блюхер назначен командиром-комиссаром 1-го стрелкового корпуса ПетрВО. (9) (10) (11) (12) (13) (14)

** Блюхер Василий Константинович [19.11(1.12).1890 ‒ 9.11.1938], советский военный и партийный деятель, полководец, Маршал Советского Союза с 1935 г. Член РСДРП(б) с 1916 г. (позже — РКП(б)-ВКП(б)-КПСС). Родился в деревне Барщинка Ярославской губернии Российской империи в крестьянской семье, работал слесарем в г. Петрограде и под г. Москвой. В 1910‒13 гг. отбывал тюремное заключение за призыв к забастовке. Участвовал в Великой войне и 1-й мировой войне в составе Императорской русской армии на должностях рядового, затем младшего унтер-офицера, был награждён 2 георгиевскими крестами и медалью. В январе 1915 г. тяжело ранен и уволен из Императорской русской армии. Работал слесарем в г. Сормове и г. Казани. После Февральской революции 1917 г. в Российской империи по решению Самарской партийной организации вступил добровольцем в 102-й запасный полк Русской армии Свободной России в г. Самаре для революционной работы среди солдат. Был избран товарищем председателя полкового комитета, член Самарского совета солдатских депутатов. В ноябре 1917 г. — член Самарского ВРК, участвовал в установлении Советской власти (большевисткой). В конце ноября 1917 г. направлен комиссаром красногвардейского отряда в г. Челябинск, где был избран председателем ревкома. В марте 1918 г. избран председателем Совета красногвардейского отряда в г. Челябинск; участвовал в борьбе с русскими войсками под начальством генерала Дутова. После мятежа Чехословацкого корпуса в Сибири возглавил окружённые в районе г. Оренбурга советские красные войска и совершил с ними героический 1500-километровый рейд по Уралу, выйдя в сентябре 1918 г. на соединение с 3-й Красной армией. 28 сентября 1918 г. был первым награждён орденом Красного Знамени. В должностях начальника 30-й и 51-й стрелковых дивизий и помощника командующего войсками 3-й армии участвовал в боях против Русских белых войск под началом адмирала А. В. Колчака вплоть до его разгрома. В августе ‒ ноябре 1920 г., командуя красной 51-й стрелковой дивизией, участвовал в героической обороне Каховского плацдарма и штурме Перекопа на Крымском полуострове. В 1921‒ 1922 годах военным министром, главнокомандующим и членом Военного совета Народно-революционной армии Дальне-Восточной народной республики был Василий Константинович Блюхер, он руководил реорганизацией Народно-революционной армии. В 1921‒24 годах был членом Всероссийского Центрального исполнительного комитета (Российской СФСР). Приказом РВСР № 197 от 14 июня 1921 г. За выдающуюся храбрость, военный талант и организаторские способности, проявленные в борьбе с Дутовым и другими белогвардейцами в 1918 году; за отличия в боях на Восточном фронте 30-й стрелковой дивизии награждён вторым орденом Красное Знамя РСФСР. Приказом РВСР № 221 от 20 июня 1921 г. За отличия при штурме Перекопа 51-й стрелковой дивизией награждён третьим орденом Красное Знамя РСФСР. С 26 августа 1922 г. по 1924 г. — командир и комиссар 1-го стрелкового корпуса в г. Петрограде и командующий войсками Ленинградского укреплённого района. В 1924‒1927 годах работал в Китае, был главным военным советником при китайском революционном правительстве в Гуанчжоу (Кантоне), участвовал в проведении Великого Северного похода. Прим. В 1927 – 6.8.1929 годах — помощник командующего войсками Украинского военного округа. С 6 августа 1929 г. – командующий войсками Особой Дальне-Восточной армии. (9) (10) (11) (12) (13) (14) **

Блюхер Василий Константинович.

Сентябрь 1922 г.

. 9-й Всероссийский съезд Советов, отметив заслуги органов ВЧК в деле охраны и укрепления завоеваний революции, принял решение о сужении компетенции органов ВЧК и её реорганизации. 6 февраля 1922 г. Всероссийский ЦИК, рассмотрев этот вопрос, постановил создать при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР Государственное политическое управление (сокращённо — ГПУ). 6 февраля 1922 г. Всероссийский ЦИК своим декретом упразднил ВЧК и создал при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР Государственное политическое управление (сокращённо — ГПУ). Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел Российской СФСР существовало с 6 февраля 1922 г. по 2 ноября 1923 г. В 1922 г. Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР вело борьбу со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом в РСФСР. Председателем ГПУ при НКВД РСФСР был комиссар Ф. Э. Дзержинский (до 20 июля 1926 г.). = В составе Петроградского пограничного округа была 2-я пограничная дивизия с управлением в городе Петрограде. Командование 1-го стрелкового корпуса Петроградского ВО взаимодействовало с командованием 2-й пограничной дивизии. = 27 сентября 1922 г. был создан Отдельный пограничный корпус Государственного политического управления РСФСР. Существовавшие пограничные дивизии должны были быть переформированы по новым штатам. 2-я пограничная дивизия с управлением в городе Петрограде расформировывалась, полки переформировывались в батальоны.

. 14 сентября. Председателем Совета народных комиссаров РСФСР и председателем Совета труда и обороны РСФСР был товарищ Владимир Ильич Ленин, но в это время он тяжело болел и исполнять обязанности не мог.

. 14 сентября 1922 г. товарищ Лев Борисович Каменев назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров РСФСР и заместителем председателя Совета труда и обороны РСФСР.

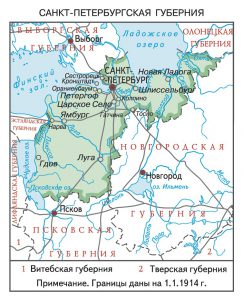

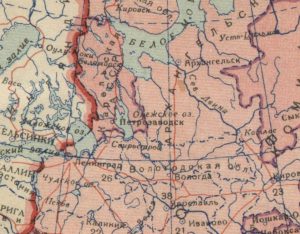

. 18 сентября 1922 г. была упразднена Олонецкая губерния. Теперь Петроградский военный округ с 25.12.1919 г. включал территории Петроградской, Новгородской, Псковской, Череповецкой, Вологодской, Северо-Двинской и Архангельской губерний.

. 27 сентября 1922 г. командиром Отдельный пограничный корпус (ОПК) был назначен по совместительству начальник контрразведывательного отдела (КРО) ГПУ А.Х. Артузов. По вопросам управления пограничниками он подчинялся непосредственно председателю ГПУ и его заместителю. В составе корпуса было семь округов — Петроградский, Западный, Украинский, Северо-Кавказский, Закавказский, Туркестанский и Сибирский. В соответствии со штатами в Петроградском пограничном округе надо было сформировать батальонов усиленных — 5, батальонов нормальных — 7, дивизионов — 0, эскадронов — 1, рот — 2, рот связи — 5.

. 30 сентября 1922 года краском Василий Константинович Блюхер вступил в должность командира 1-го стр. корпуса.

Октябрь 1922 г.

Командир 1-го стр. корпуса краском В. К. Блюхер был избран членом Петросовета и членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).

Начальником 10-й стрелковой дивизии (2-го формирования, с 20 июня 1922 г.) Петроградского ВО с октября 1922 г. по май 1931 г. был краском Константин Павлович Пядышев. (23)

** Пядышев Константин Павлович (даты жизни: 1890 г. — 15 июня 1944 г.) – российский командир, советский военачальник. В Русской императорской армии состоял в запасе армейской пехоты в воинском звании «прапорщика», состоял на учёте по Петроградскому уезду Петроградской губернии. Был призван на военную службу в 29-й или в 31-й Сибирский стрелковый полк. Участник Великой войны и Первой мировой войны 1914-1918 годов. 27-го сентября 1914 г. получил ранение. Пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом Анны 3-й степени (мб.) – Высочайшее Повеление 20.05.1915 г. За отличия в делах против неприятеля произведён в воинское звание «подпоручик№ со старшинством с 28.09.1914 г., с оставлением в запасе армейской пехоты по Петроградскому уезду. Последний чин в Российской императорской армии — штабс-капитан. В декабре 1918 г. вступил в РККА. Участник Гражданской войны в Свободной России 1918-1922 годов. С декабря 1918 г. — помощник начальника штаба 1-й Петроградской стрелковой бригады. Затем командир 2-й бригады 55-й стрелковой дивизии. Во время Советско-польской войны 1920 года был командиром 164-й стрелковой бригадой 55-й стрелковой дивизии 4-й армии РККА. Затем командир 61-й стрелковой бригады 21-й стрелковой дивизии, с марта 1921 г. — начальник 21-й стр. дивизии. С октября 1922 г. по май 1931 г. — командир 10-й стрелковой дивизии (2-го формирования, 20 июня 1922 г.) Петроградского военного округа. В марте 1923 г. некоторое время командовал 16-й Сибирской стрелковой дивизией Петроградского ВО. В 1924 г., окончил Военно-академические курсы высшего комсостава РККА. В 1927 г. окончил Курсы УВКС при Военной академии им. М.В. Фрунзе. С мая 1931 г. — начальник штаба корпуса Военных учебных заведений Ленинградского ВО, с мая 1934 г. — начальник штаба Военно-электротехнической академии имени С.М. Будённого, с февраля 1936 г. — командир 90-й стрелковой дивизии. С марта 1937 г. — заместитель начальника штаба ЛВО. С января 1940 г. — заместитель командующего 7-й армии, участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В феврале 1940 г. — командир 34-го стрелкового корпуса этой армии, сменив арестованного комдива В.М. Гонина. Под командованием Пядышева 34-й корпус содействовал другим частям 7-й армии во взятии города Выборга. В июне 1940 г. назначен командующим 8-й армией. 22-го июля 1940 г., переведён в центральный аппарат на должность заместителя начальника Управления боевой подготовки РККА, которую с августа того же года совмещал с должностью редактора журнала «Военный вестник». (23)

Помощником военного комиссара 29-й стрелковой бригады 10-й стр. дивизии (1-го формирования, до июня 1922 г.), военным комиссаром школы младшего комсостава 10-й стрелковой дивизии (2-го формирования, с 20 июня 1922 г.) в Петроградском военном округе был комиссар Владислав Константинович Васенцович (с апреля 1922 г. по 1923 г.). (207)

** Васенцович Владислав Константинович (даты жизни: 1898-1961) – советский военный политический работник. Комдив (1937). По национальности — русский. Член ВКП(б) с декабря 1918 г. Родился в апреле 1898 г. в посёлке Климово Муромского уезда Владимирской губернии в семье железнодорожного мастера. В 1917 г. окончил гимназию в г. Покров. Ввиду тяжёлого материального положения семьи во время учёбы зарабатывал средства частными уроками и репетиторством. С ноября 1917 г. по сентябрь 1918 г. — помощник комиссара милиции Пятницкого района г. Москвы. С ноября 1918 г. по март 1919 г. — следователь уездной ЧК по борьбе с контрреволюцией (г. Судогда Владимирской губернии). В Красной Армии РСФСР по мобилизации с марта 1919 г. Участник Гражданской войны в Свободной России 1918-23 годов. Воевал на Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном фронтах. В годы войны занимал должности: красноармейца Судогодской караульной роты, красноармейца команды пеших разведчиков, командира отделения, начальника разведки и военного комиссара батальона 252-го стрелкового полка 21-й стр. дивизии (март — декабрь 1919 г.), помощника военкома и военный комиссар 188-го стр. полка 21- стр. дивизии (декабрь 1919 г. — июнь 1920 г.), военкома 139-й бригады 21-й сд (июнь — декабрь 1920 г.). В боях был ранен и контужен. После Гражданской войны на ответственных должностях в Красной Армии. С января 1921 г. по апрель 1922 г. — военком 90-го, 88-го и 86-го стр. полков; участвовал в подавлении Антоновского восстания в Тамбовской губернии и вторжения белофинских войск в Советскую Карелию. С апреля 1922 г. по июнь 1922 г. — помощник военкома 29-й бригады 10-й сд (1-го формирования, до июня 1922 г.), с 20 июня 1922 г. по 1923 г. — военком школы младшего комсостава 10-й сд (2-го формирования, с 20 июня 1922 г.) в Петроградском военном округе. В 1923-1924 годах — военком 28-го сп 10-й сд (2-го формирования, с 20 июня 1922 г.). В 1924-1925 годах — заместитель начальника и начальник политотдела 10-й Тамбовской сд. С июля 1925 г. по ….. 1926 г. — военком и начальник политотдела 56-й Московской стрелковой дивизии. (207) **

15 октября

В октябре 1922 г. Петроградский военный округ включал территории Петроградской, Новгородской, Псковской, Череповецкой, Вологодской, Северо-Двинской и Архангельской губерний.

Петроградская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Петрограде. В 1914–24 годах губерния называлась Петроградской, в 1924–27 годах — Ленинградской губернией. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1.8.1927 г. образована Ленинградская область.

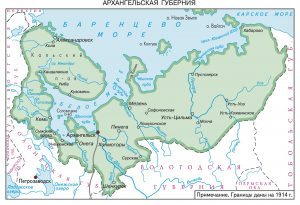

Архангельская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Архангельске. Архангельская губерния по постановлению ВЦИК РСФСР от 14.1.1929 г. вошла в состав Северного края РСФСР.

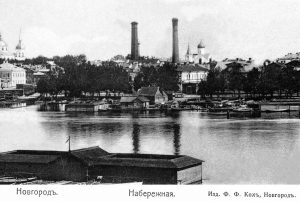

Новгородская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Новгороде Великом. Новгородская губерния постановлением ВЦИК от 1.8.1927 г. ликвидирована, её территория вошла в состав Ленинградской области.

Псковская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Пскове. Псковская губерния ликвидирована постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1.8.1927 г., её территория вошла в состав Ленинградской области.

Псков, город. Собор Спасо-Преображенский.

Череповецкая губерния. ~ Губернский исполнительный комитет располагался в городе Череповце. Череповецкая губерния упразднена постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1.8.1927 г., её территория включена в Ленинградскую область, главным образом в Череповецкий округ, частично в Ленинградский округ.

Вологодская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Вологде. Вологодская губерния по постановлению ВЦИК РСФСР от 14.1.1929 г. упразднена, её территория включена в состав Северного края.

Северо-Двинская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Великом Устюге. Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1924 г. в Северо-Двинской губернии введено деление на 18 районов: Великоустюжский, Верхне-Тоемский, Виллегодский, Вознесенско-Вохомский (Вохомский), Енангский, Кичменгско-Городецкий, Котласский, Красноборский, Лальский, Ленский, Никольский, Нюксенский, Опаринский, Подосиновский, Рослятинский, Сольвычегодский, Усть-Алексеевский, Черевковский. Северо-Двинская губерния упразднена постановлением ВЦИК от 15.7.1929 г., её территория составила Северо-Двинский округ Северного края.

Автономная область Коми (Зырян). Областной исполнительный комитет располагался в городе Усть-Сысольске [с 1930 г. — Сыктывкар]. Постановлением Президиума ВЦИК от 2.5.1922 г. автономная область разделена на 4 уезда: Печорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский. Постановлением ВЦИК РСФСР от 14.1.1929 г. образован Северный край РСФСР. В 1929-1936 годах АО Коми (Зырян) входила в состав Северного края.

Мурманская губерния. Губернский исполнительный комитет располагался в городе Мурманске с 13 июня 1921 г. по 1927 г. Губерния делилась на 9 волостей, центрами двух из которых были города Александровск и Кола (декретом ВЦИК от 15.3.1926 преобразованы в сельские поселения). Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1.8.1927 г. образована Ленинградская область. В 1927 г. Мурманская губерния преобразована в Мурманский округ Ленинградской области (1927-38 гг.).

. Командующим войсками Петроградского ВО с сентября 1921 г. по 1 февраля 1924 г. был Владимир Михайлович Гиттис.

В октябре 1922 года в Петроградском военном округе был 1-й стрелковый корпус. Командиром 1-го стр. корпуса был В. К. Блюхер.

Начальником 10-й стр. дивизии был Константин Павлович Пядышев (в должности: октябрь 1922 г. — май 1931 г.). (23)

Начальником 11-й Петроградской стр. дивизии был Иван Иванович Смолин (в должности: 1921 г. по июнь 1924 г.). (25) (26) (27)

Начальником 16-й Симбирской стрелковой дивизии имени Киквидзе был Самуил Пинхусович Медведовский (в должности с августа 1919 г. по май 1923 г.).

Начальником 56-й Московской стрелковой дивизии был …..

Начальником штаба 56-й Мос. сд с декабря 1920 г., затем с перерывами до октября 1926 г. был Фёдор Иванович Толбухин. (88)

Состав 1-го стрелкового корпуса в октябре 1922 г.:

= Управление корпуса (г. Петроград):

— Командир корпуса,

— Помощник командира корпуса,

— Военный комиссар корпуса,

— Начальник штаба корпуса,

— Штаб корпуса.

= 10-я стрелковая дивизия: (33) (209)

Командиром 10-й стрелковой дивизии был краском Константин Павлович Пядышев (в должности: октябрь 1922 г. — май 1931 г.)

— — — Управление дивизии (Штаб, Политический отдел), управление дивизии в г. Петрограде (209, с. 74).

— — — 28-й стрелковый полк. Весь полк в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — — 1-й стрелковый батальон: управление батальона, 1-я показная стрелковая рота, 2-я и 3-я стр. роты, …

— — — — 2-й стрелковый батальон: управление батальона, 4-я, 5-я, 6-я стр. роты, …

— — — — 3-й стрелковый батальон: управление батальона, 7-я, 8-я, 9-я стр. роты, …

— — — 29-й стрелковый полк. Весь полк в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — — 1-й стрелковый батальон: управление батальона, 1-я показная стрелковая рота, 2-я, 3-я стр. роты, …

— — — — 2-й стрелковый батальон: управление батальона, 4-я, 5-я, 6-я стр. роты, …

— — — — 3-й стрелковый батальон: управление батальона, 7-я, 8-я, 9-я стр. роты, …

— — — 30-й стрелковый полк. Весь полк в городе Кронштадте в Кронштадской крепости (209, с. 74).

— — — — 1-й стрелковый батальон: управление батальона, 1-я показная стрелковая рота, 2-я и 3-я стр. роты, …

— — — — 2-й стрелковый батальон: управление батальона, 4-я, 5-я, 6-я стр. роты, …

— — — — 3-й стрелковый батальон: управление батальона, 7-я, 8-я, 9-я стр. роты, …

— — — Дивизионная школа. (209, с. 74).

Военным комиссаром школы младшего комсостава 10-й сд (2-го формирования, с 20 июня 1922 г.) был комиссар Владислав Константинович Васенцович (в должности: 20 июня 1922 г. — 1923 г.).

— — — Артиллерийский дивизион. Весь дивизион в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — Сапёрная рота. Вся рота в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — Рота Связи. Вся рота в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — Кавалерийский эскадрон. Весь эскадрон в городе Петрограде (209, с. 74).

— — — Дивизионные санитарно-хозяйственно-ветеринарные тылы. ~ Все подразделения в городе Петрограде (209, с. 74).

= 11-я Петроградская стрелковая дивизия: (31) (32)

— Управление дивизии (Штаб, Политический отдел), управление дивизии в г. Петрограде.

— 31-й стрелковый полк.

— 32-й стрелковый полк.

— 33-й стрелковый полк.

= 16-я Симбирская стрелковая дивизия: (39)

— Управление дивизии (Штаб, Политический отдел)

— 46-й стрелковый полк.

— 47-й стрелковый полк.

— 48-й стрелковый полк.

= Корпусные части:

— — — Гаубичный артиллерийский дивизион (приказ Реввоенсовета республики № 1627/323 от 1 июля 1922 г. о переподчинении от стр. дивизии к стр. корпусу)

— — — Полевой тяжёлый артиллерийский дивизион (приказ Реввоенсовета республики № 1627/323 от 1 июля 1922 г. о переподчинении от стр. дивизии к стр. корпусу)

— Специальные части,

— Части и подразделения тыла.

. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «1922-23 учебный год». «К моменту окончания формирования дивизия располагалась: 30-й стрелковый полк в городе Кронштадте (впоследствии в гор. Детское Село) в Кронштадской крепости, артиллерия в лагере на жел. дор. станции Струги Красные (по окончании лагерного сбора — в гор. Петрограде) и все остальные части в гор. Петрограде. В личном составе имелся значительный некомплект, так, например, командного состава 3-й и 5-й категорий — до 50 %, 6-й категории и выше — до 20 %, тоже и в красноармейском составе. По общему развитию, грамотности и знанию военного дела все контингенты оставляли желать многого. Партийная прослойка в целом для дивизии — 0,7 %, из коих 70 % ложились на начальствующий состав. Партпрослойка среди командного состава — 15,2 %, среди красноармейцев — 4,9 %. Материальная обеспеченность частей (за исключением 30-го стр. полка) была низка, казармы (за исключением кронштадтских) не устроены: текут крыши, не работает водопровод, не хватает стёкол, рам, дверей, недостаёт /с. 75 – начало следующей страницы/ казарменного инвентаря, света, топлива, воды, постельных принадлежностей. Обмундирование по качеству и внешности — «военного времени» с большим % недостач (главным образом шинелей), оружие изношено и в некомплекте, недостаток и в учебных пособиях и приборах. Конский состав сильно изношен, в артиллерии почти сплошь чесоточный, слабой работоспособности. Разбитый и малочисленный обоз, отсутствие мастерских, материалов и проч. Питание — главным образом горох и селёдки. Значительно крепче в вопросах обеспеченности личным составом, общей подготовки и материальной был 30-й стр. полк, имевший уже более года спокойной стоянки и работы. Этот период не полного организационного устройства армии и материального неблагополучия был для дивизии особенно тяжёлым. Оставив один батальон 29-го стрелкового полка и Сапёрную роту на охране Мурманской железнодорожной части, пришедшие в город Петроград, сразу же приняли на себя все тяготы нарядов и обслуживания. Помимо значительных — гарнизонного и внутреннего — нарядов, части выделяли команды на заготовку дров и сена и десятками откомандировывали красноармейцев в распоряжение различных органов (топливных, топографических и других), одновременно же начались крупные выделения на формирование новых частей П.В.О. (Петроградского ВО). Пополнение, прибывшее в августе-сентябре, имело большой % неграмотных и ударная задача по ликвидации неграмотности почти совершенно исключала эту группу кррасноармейцев из других видов подготовки. Грамотные передавались на укомплектование частей Воздухофлота, Морфлота и др., откуда прибывали взамен опять-таки неграмотные красноармейцы. Батальоны сводились в двухротный состав. Дивизия с трудом укомплектовала дившколу и спецчасти и то с большим понижением требований к поступающему контигенту.» (209, с. 74-75)

. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «Боевая подготовка». «Между тем перед дивизией уже стояли крупные учебные задачи (приказы Главкома «» 24 и 28), в армию вводились новые тактические формы боя — так называемая «групповая тактика», командный состав должен был поднять уровень своей военной и политической грамотности и систематизировать свой боевой опыт, из красноармейцев, помимо их общей военной подготовки, нужно было выработать необходимых специалистов. /с. 76 – начало следующей страницы/ Упомянутые ранее причины организационного и материального порядка не давали возможности наладить планомерные занятия; текучесть красноармейского состава была чрезвычайной, количество выводимых на занятия падало до 10 человек в роте, холод и отсутствие нужной обстановки и пособий добивали и эти попытки и степень подготовки, естественно, была не полной. С трудом удалось забронировать для занятий сформированные в полках по приказу Главкома № 28 «показные роты», с которыми удалось провести несколько выходов в поле. Учебный план выдерживался только в дивизионной школе, да артиллерия дивизии за лагерный период, несмотря на тяжёлые условия, успела дать красноармейцам основные знания военного дела и сколотить подразделения. Успех работы артиллерии дивизии выдвинул её в первые ряды по подготовке артчастей П.В.О. (Петроградского ВО) что выявилось на итоговых состязательных стрельбах, где нашими артиллеристами были заняты лучшие места. Достижения имелись ещё и в области зимнего спорта — лыжного. Угроза со стороны Финляндии заставляла не забывать (по опыту Карельской операции), что зимою единственно лыжи обеспечивают маневренность частей. Образованные при дившколе краткосрочные курсы по лыжному делу дали кадр лыжных инструкторов; на состязаниях П.В.О. участники дивизии показали удовлетворительные результаты, особенно команда, участвовавшая в звёздном пробеге по маршруту гор. Кингиссеп — гор. Петроград. Занятия с командным составом могли быть начаты лишь позднее. Главное внимание в частях было сосредоточено на ликвидации неграмотности, налаживании хозяйства и создании внутряннего порядка и дисциплины. Задача планомерной боевой подготовки относилась на лето. 4-я дивпартконференция, сделав анализ состояния дивизии, ставила первой задачей поднятие её материального благополучия и создание базы для учебной работы. Осенью Х-я стрелковая дивизия вошла в состав 1-го стрелкового корпуса. Вскоре же вслед за тем были получены указания о предстоящем в 1923 году переходе армии на милиционную систему. В числе других дивизий П.В.О и Х-я стрелковая дивизия должна была быть пионером этого дела. Выдвигалась новая задача — изучение основ милиционной системы. Скудость указаний и пособий по этому новому для частей вопросу не давало возможности сразу развернуть работу. Из литературы того времени имелся лишь один более или менее полный труд Рябинина «Милиционная Армия», который в единичных экземплярах и ходил из рук в руки. Начсостав дивизии проявлял поистине творческую работу не только изучая основы милиционной /с. 77 – начало следующей страницы/ системы, но и намечая практические пути к её введению. Материалы накапливались постепенно только к весне, когда и явилась возможность более планового подхода к изучению новой системы и выработки практических наметок для предстоящих сборов.» (209, с. 75-78)

. В 1922 г. стрелковая рота была основной пехотной тактической единицей. Осенью 1922 г. приказом Главнокомандующего ВС РСФСР № 28 во всех стрелковых полках были созданы по одной «показной стрелковой роте» (или «машинизированной стрелковой роте»), в первых стрелковых батальонах. Показные роты должны были вести боевую подготовку на основе «групповой тактики», получить на вооружение автоматические винтовки. Предполагалось, что все стрелковые роты в будущем будут перестроены на этих же основаниях. Показная стр. роты должна была иметь на вооружении авторужья (автоматические винтовки), шесть ружей-пулемётов (ручных пулемётов). На практике показные стр. роты не имели на вооружении авторужей, а ружей-пулемётов имели менее шести. (44) (45) (209, с. 76)

. В конце октября 1922 года, участвуя в работе IV сессии ВЦИК девятого созыва, В. К. Блюхер впервые увидел Владимира Ильича Ленина, познакомился с Григо́рием Константи́новичем Орджоники́дзе (с февраля 1922 г. по сентябрь 1926 г. — первый секретарь Закавказского крайкома РКП(б)), Каменевым Львом Бори́совичем Ка́меневым (видный большевик, один из старейших соратников В. И. Ленина; председатель Моссовета (1918 г. —1926 г.); с 1922 г. — заместитель председателя СНК и СТО, а после смерти В. И. Ленина 21 .1.1924 г. — председатель СТО до января 1926 г.), Львом Дави́довичем Тро́цким (с 1918 г. по 1925 г. — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции («Новый курс»)), А́велем Сафро́новичем Енуки́дзе (с октября 1918 г. был членом Президиума и секретарь ВЦИК; с 31 декабря 1922 г. по 3 марта 1935 г. секретарь ЦИК СССР), Серге́ем Ива́новичем Гу́севым (настоящее имя — Я́ков Дави́дович Дра́бкин; с февраля 1922 г. по апрель 1924 г. был членом РВС Туркестанского фронта).

Ноябрь 1922 г.

5 ноября 1922 г. был распространён на другие советские республики, Белорусскую ССР, Украинскую ССР и Закавказскую СФСР, Раппальский договор от 16 апреля 1922 г., заключенный между Российской СФСР и Германией об установлении дипломатических отношений. (70) (82)

7 ноября 1922 г. в г. Петрограде проводилась демонстрация трудящихся посвящённая Великой Октябрьской социалистической революции и проводился военный парад, в котором принимал участие 1-й ск.

Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление от 16 ноября 1922 года об укреплении РККА. (6)

25 ноября

Управление 1-го стрелкового корпуса дислоцировалось в г. Петрограде (1922 – 1926 гг.). (7) Можно предположить, что с 26 ноября 1922 г. войска 1-го стрелкового корпуса дислоцировались на территории Петроградской, Северо-Двинской и Архангельской губерний. В состав 1-го ск вошли 10-я сд и 11-я сд стрелковые дивизии.

Управление 11-го стрелкового корпуса было сформировано в соответствии с приказами войскам Петроградского военного округа № 2901 от 25 ноября и № 2914/721 от 26 ноября 1922 г. Управление 11-го ск дислоцировалось в городе Старая Русса с ноября 1922 г. по ноябрь 1923 г. 11-й ск входил в состав Петроградского ВО с ноября 1922 г. по октябрь 1925 г. (97) Можно предположить, что с 26 ноября 1922 г. войска 11-го стрелкового корпуса дислоцировались на территории Псковской, Новгородской, Череповецкой, Вологодской губерний. В состав 11-го ск вошли 56-я сд и 16-я сд стрелковые дивизии.

В ноябре 1922 г. специальным приказом по милиции в снаряжение сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) дополнили жезлом регулировщика дорожного движения длиной 11 вершков (около 50 см), красного цвета с жёлтой ручкой.

Декабрь 1922 г.

ВОИНЫ ПИШУТ ИЛЬИЧУ. В суровых армейских буднях, в делах и заботах бойцов и командиров согревало ленинское внимание к Красной Армии. Великий вождь много сил и энергии отдавал строительству Вооружённых Сил молодого Советского государства. Он учил защитников страны Великого Октября неусыпной революционной бдительности, политической зоркости по отношению к внутренним и внешним врагам. Воины Петроградского округа считали делом чести поступать так, как советовал Ильич. Они слали своему любимому учителю письма, телеграммы, исполненные глубокой сердечности и задушевной теплоты. Одни извещали об избрании его почётным красноармейцем; другие докладывали о своих успехах, приносили клятву на верность Родине; третьи делились сокровенными думами, просили совета, помощи. Когда Владимир Ильич заболел, все беспокоились о его здоровье. Документы в адрес В. И. Ленина принимались на митингах и собраниях личного состава частей, соединений и военно-учебных заведений. Строгая торжественность укрепляла боевой дух воинов, повышала моральную стойкость, звала на беззаветное служение народу, великому ленинскому делу.

. В. И. Ленин тяжело болел и не участвовал в активной политической деятельности. Однако признанный всеми лидер партии и государства пользовался теми моментами, когда болезнь на время отступала, чтобы диктовать записки с изложением своих взглядов на дальнейшее развитие страны. Таким образом, сложилась ситуация, в которой жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, стала выразителем последней воли вождя, а, следовательно, была вовлечена в жестокий процесс борьбы за власть в Советской Республике. Крупская одна была в курсе планов В. И. Ленина относительно И. В. Сталина. В её руках оказалось политическое «завещание» Ленина. Письмо к 12-му съезду Ленин начал диктовать Надежде Константиновне 26 декабря 1922 года.

Образование СССР

Выполняя ленинскую национальную программу, партия проделала гигантскую работу по сплочению народов новых республик и созданию их союза.

30 декабря 1922 г. на 1-м Всесоюзном съезде Советов свершилось великое событие – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (в составе Азербайджанской, Армянской и Грузинской республик) объединились на основе добровольности и равноправия в Союз Советских Социалистических Республик. (1)

1923 год от Рождества Христова

Январь

Командующим войсками Петроградского ВО был краском Владимир Михайлович Гиттис.

Командиром и комиссаром 1-го стрелкового корпуса был краском Василий Константинович Блюхер.

= Корпусные части 1-го стр. корпуса:

— — — Гаубичный артиллерийский дивизион (приказ Реввоенсовета республики № 1627/323 от 1 июля 1922 г. о переподчинении от стр. дивизии к стр. корпусу)

— — — Полевой тяжёлый артиллерийский дивизион (приказ Реввоенсовета республики № 1627/323 от 1 июля 1922 г. о переподчинении от стр. дивизии к стр. корпусу)

— — — Специальные части.

— — — Части и подразделения тыла.

Можно предположить, что с 26 ноября 1922 г. войска 1-го стрелкового корпуса дислоцировались на территории Петроградской, Северо-Двинской и Архангельской губерний. В составе 1-го ск были 10-я сд и 11-я сд стрелковые дивизии.

Можно предположить, что с 26 ноября 1922 г. войска 11-го стрелкового корпуса дислоцировались на территории Псковской, Новгородской, Череповецкой, Вологодской губерний. В составе 11-го ск были 56-я сд и 16-я сд стрелковые дивизии.

В 1923 г. Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР вело борьбу со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом в РСФСР. Председателем ГПУ при НКВД РСФСР был комиссар Ф. Э. Дзержинский (до 20 июля 1926 г.). (165) (166) (167) (168) (169) (170)

. В январе 1923 г. охраной северо-западной границы заниался Петроградский пограничный округ. Военный совет Петроградского военного округа и командование 1-го стрелкового корпуса взаимодействовали с командованием Петроградского пограничного округа.

. В 1923-1924 годах комиссар Владислав Константинович Васенцович был военным комиссаром 28-го стр. полка 10-й стр. дивизии 2-го формирования 1-го стрелкового корпуса. (207)

31 января 1923 г. приказом Государственного политического управления № 55 была объявлена инструкция, вводившая некоторые изменения в порядок управления пограничными войсками. В составе штаба войск Государственного политического управления был создан отдел пограничных войск; отделения либо части создавались при штабах войск полномочных представительств Государственного политического управления. По совместительству командиром Отдельного пограничного корпуса был начальник контрразведывательного отдела ГПУ комиссар А.Х. Артузов (в должности: 27 сентября 1922 г. — ..). По вопросам управления пограничниками он подчинялся непосредственно председателю ГПУ и его заместителю. Продолжалось переформирование пограничных частей. Например, 1 января 1923 г. 5-й Карельский пограничный полк 2-й пограничной дивизии переформирован в Ухтинский отдельный пограничный батальон Отдельного пограничного корпуса ГПУ РСФСР. Переформирование пограничных частей было окончательно завершено в феврале 1923 года. В Петроградском пограничном округе, охранявшем границу на северо-западном участке, к этому времени было сформировано … пограничных батальонов. В Западном пограничном округе, охранявшем границу на белорусском участке, к этому времени было сформировано 10 пограничных батальонов. (173) Командование 11-й и 10-й стрелковых дивизий 1-го стрелкового корпуса взаимодействовали с командованием пограничных батальонов.

Управление 1-го стр. корпуса дислоцировалось в г. Петрограде. (7)

Управление 11-го стр. корпуса дислоцировалось в г. Старая Русса. (97)

Февраль 1923 г.

9 февраля 1923 г. ЦК РКП(б) утвердил Положение о работе Российского Коммунистического Союза Молодёжи в Красной Армии и Красном Флоте. (6)

Есть такая информация. С февраля по май 1923 г. командующим войсками Петроградского военного округа был краском Дмитрий Прокофьевич Оськин. Надо полагать, что командующий войсками Петроградского ВО краском Владимир Михайлович Гиттис временно отсутствовал.

С февраля 1923 г. по 1937 г. 10-я сд находилась на территориальном положении. (22)

В 10-й стр. дивизии. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «Переход на милиционные штаты. Подготовка кадра». «В феврале 1923 года Х-я стрелковая дивизия переходит на новые штаты «стрелковых дивизий с территориальным комплектованием». Весь начсостав переаттестовывается под углом пригодности его к предстоящей работе: 6 % признаны вовсе негодными для армии, 15 % подлежащими переводу в полевые части. С сокращением красноармейского состава отпадает и работа по ликвидации неграмотности, уменьшается гарнизонный наряд и различные виды обслуживания, расход частей сжимается до возможного, части дивизии получили возможность начать свою планомерную подготовку. Перед кадром стояли задачи: 1) усвоение групповой тактики, 2) изучение территориальной системы, 3) политическая подготовка, 4) создание кадра младших инструкторов и выработка метода занятий с переменным составом.» (209, с. 77)

. Переформирование пограничных частей, полков в батальоны, Отдельного пограничного корпуса ГПУ РСФСР было окончательно завершено в феврале 1923 года. По совместительству командиром Отдельного пограничного корпуса был начальник контрразведывательного отдела ГПУ комиссар А.Х. Артузов (в должности: 27 сентября 1922 г. — ..). В Петроградском пограничном округе, охранявшем границу на северо-западном участке, к этому времени было сформировано … пограничных батальонов. Например, с 1 января 1923 г. новый Ухтинский отдельный пограничный батальон нёс службу по охране государственной границы. Командование 11-й и 10-й стрелковых дивизий 1-го стрелкового корпуса взаимодействовали с командованием пограничных батальонов.

Апрель 1923 г.

17-25 апреля 1923 г. в г. Москве проходил 12-й съезд РКП(б). (6)

М. В. Фрунзе принимал участие в работе XII съезда РКП (б), который проходил с 17 по 25 апреля 1923 г. Он избирается в состав президиума и, кроме того, вводится в состав Комиссии по приёму заявлений и жалоб. В повестке дня съезда выступления М. В. Фрунзе не значилось. Однако имя его очень часто упоминалось в выступлениях других ораторов. Делегаты съезда говорили о правильной оценке положения дел в партии, отношений рабочих и крестьян, крестьян и Советской власти, которая была дана Михаилом Васильевичем в ходе работы VII конференции КП(б)У и в специальном письме в ЦК РКП (б) о результатах поездки по Иваново-Вознесенской губернии. (115)

В 10-й стр. дивизии. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «Переход на милиционные штаты. Подготовка кадра». «В феврале 1923 года Х-я стрелковая дивизия переходит на новые штаты «стрелковых дивизий с территориальным комплектованием». Весь начсостав переаттестовывается под углом пригодности его к предстоящей работе: 6 % признаны вовсе негодными для армии, 15 % подлежащими переводу в полевые части. С сокращением красноармейского состава отпадает и работа по ликвидации неграмотности, уменьшается гарнизонный наряд и различные виды обслуживания, расход частей сжимается до возможного, части дивизии получили возможность начать свою планомерную подготовку. Перед кадром стояли задачи: 1) усвоение групповой тактики, 2) изучение территориальной системы, 3) политическая подготовка, 4) создание кадра младших инструкторов и выработка метода занятий с переменным составом. С этой целью в апреле 1923 г. был образован «сводный батальон» дивизии, в который каждый стрелковый полк входил «сводной ротой», кроме того, батальону придавались: взвод политсостава, сводный пульвзвод и комендантский взвод Штадива. Обеспечение учебными приборами и пособиями было достаточное. На организацию занятий обращено исключительное внимание, центральной задачей программы было изучение «группового боя».» (209, с. 77)

М. В. Фрунзе выступал на 12-м съезде РКП (б). Прервав плановую работу, своё вечернее заседание 23 апреля 1923 г. съезд проводил в Большом театре. На встречу с делегатами пришли представители московского пролетариата, партийных и общественных организаций. Они обратились с приветствиями к съезду от имени своих коллективов по случаю предстоящего 25-летия РКП (б). Для ответа всем делегациям слово было предоставлено М. В. Фрунзе. Заверив присутствовавших, что партия выполнит все наказы рабочих коллективов и впредь останется единой и верной интересам пролетариата, Фрунзе подчеркнул: «Товарища Ленина не было с нами на съезде, но дух его, как неоднократно говорили выступавшие ораторы, постоянно был среди нас, и руководимые им мы шли тем путём, который был нам указан…». (115)

12-й съезд РКП(б) постановил расширить шефство Российского Коммунистического Союза Молодёжи над Красным Флотом, принятое в октябре 1922 года на 5-м съезде РКСМ. (6)

27 апреля 1923 года Василий Константинович Блюхер назначен временно исполняющим должность начальника гарнизона города Петрограда с исполнением обязанностей командира 1-го стрелкового корпуса.

1 мая 1923 г. трудящиеся Советского Союза проводили демонстрации, посвящённые Дню солидарности трудящихся и проводились военные парады. На военном параде в городе Ленинграде принимали участие командиры и красноармейцы.

1 мая 1923 г. молодые красноармейцы принимали присягу – революционное торжественное обещание – на верность трудовому народу СССР. (6)

С февраля 1923 г. по 1937 г. 10-я сд находилась на территориальном положении. (22)

Начальником 10-й стр. дивизии был Константин Павлович Пядышев (в должности: октябрь 1922 г. — май 1931 г.). (23)

Начальником 11-й Петроградской стр. дивизии был Иван Иванович Смолин (в должности: 1921 г. — июнь 1924 г.). (25) (26) (27)

В мае 1923 г. при пограничных батальонах и пограничных кавалерийских дивизионах создаются учебные школы отдельных частей пограничных войск Государственного политического управления при НКВД РСФСР, имевшие целью подготовить начальников пограничных застав. (173)

… мая 1923 г. ЦК РКП(б) принял решение о введении в РККА и РККФ института помощников политических руководителей. (6)

2 июня 1923 г. ЦК РКП(б) принял постановление об обследовании Народного комиссариата по военным и морским делам комиссией под председательством В. В. Куйбышева. (6)

. Возможно в июне Сводный батальон и артиллерия (кадровые военнослужащие) 10-й стрелковой дивизии убыли из города Петрограда на лагерные сборы для проведения подготовительной к сбору территориальных красноармейцев работы. Сводный батальон убыл в в Красногородский лагерь, а артиллерия — в красноармейском лагере на ж. д. станции Струги Красные. (209, с. 78)

Июль 1923 г.

В 10-й стр. дивизии. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стр. дивизия. Зимний период». «Переход на милиционные штаты. Подготовка кадра». (с февраля 1923 г.) «Перед кадром стояли задачи: 1) усвоение групповой тактики, 2) изучение территориальной системы, 3) политическая подготовка, 4) создание кадра младших инструкторов и выработка метода занятий с переменным составом. С этой целью в апреле 1923 г. был образован «сводный батальон» дивизии, в который каждый стрелковый полк входил «сводной ротой», кроме того, батальону придавались: взвод политсостава, сводный пульвзвод и комендантский взвод Штадива. Обеспечение учебными приборами и пособиями было достаточное. На организацию занятий обращено исключительное внимание, центральной задачей программы было изучение «группового боя». Комсостав от командиров рот и ниже поочерёдно проходил все ступени командования и боевые обязанности до работы рядового стрелка включительно. Подготовка батальона проходила в Красногородском лагере*. Изучались в необходимом объёме остальные дисциплины. Физкультура, спорт, получили большое развитие при непосредственном участии почти всего начсостава батальона. Во взводе политсостава проходились основы стрелковой и тактической подготовки. Политзанятия шли без перебоя. Сверх программы, весь комсостав батальона прослушал цикл докладов на тему об «огневой роте»; тогда же развернулась и работа В.Н.О. (Военно-научного общества). Изучение вопросов милиционной системы проводилось в общей аудитории путём специальных докладов с последующим обменом мнений, были выработаны нужные практические шаги к предстоявшей работе /с. 78 – начало следующей страницы/ на сборах. Погода не благоприятствовала занятиям, особенно стрельбе, тем не менее, результаты таковой, по тогдашней оценке, были удовлетворительны. Артиллерия дивизии, сведённая в легко-гаубичный дивизион, проходила подготовку в красноармейском лагере на ж. д. станции Струги Красные. Проведённая к концу сбора поверка знаний в сводбате показала достаточное практическое усвоение новых приёмов боя. Инструкторские знания комсостава до младшего включительно оценены как вполне удовлетворительные. Характерно отметить, что подготовляя себя к деятельности командира-воспитателя, весь комсостав, для проверки личной выдержки, взял на себя обслуживание лагерных нужд, начиная от уборки лагеря и кончая работой на кухне. Комсостав показал, что ему не присуще чувство ложного стеснения и самолюбия и что «чёрная» работа ему нестрашна. В начале августа сводбат и артиллерия вернулись в город Петроград для проведения подготовительной к сбору работы.» (209, с. 77-78) Примечание: * В 1923 г. советские власти переименовали заштатный город Красный в заштатный город Красное Село. В 1923 г. Детскосельский уезд переименован в Троцкий уезд в Петроградской губернии. В Российской империи возле села Красное существовал Красносельский военный полевой лагерь Петербурского (с 1914 г . — Петроградского) военного округа. В РСФСР и СССР военный лагерь также был в составе военного ведомства.

. 17 июля 1923 г. упразднён орган Совета Народных Комиссаров РСФСР Совет Труда и Обороны, действовавший с апреля 1920 г. Вместо него создан орган Совета Народных Комиссаров СССР Совет Труда и Обороны СССР. Этот орган должен был руководить хозяйственным строительством и обороной страны. Председателем СНК СССР и председателем Совета Труда и Обороны СССР был Владимир Ильич Ленин. (6)

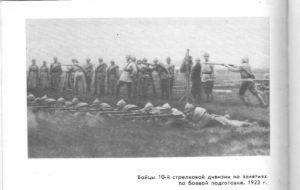

Красноармейцы 10-й стрелковой дивизии на занятиях по боевой подготовке. 1923 г. (21)

Август 1923 г.

Председателем РВС Республики был Лев Давидович Троцкий (2 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г.), заместителем председателя РВСР был Ефраим Маркович Склянский (2 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г.).

Главнокомандующим Вооружёнными силами Республики был Сергей Сергеевич Каменев (июль 1919 — 28 августа 1923 г.). (2) (103)

. В начале августа Сводный батальон и артиллерия (кадровые военнослужащие) 10-й стрелковой дивизии вернулись с лагерных сборов в город Петроград для проведения подготовительной к сбору территориальных красноармейцев работы. (209, с. 78)

8 августа 1923 г. декретом ЦИК и СНК СССР в Красной Армии введена территориально-милиционная система организации Вооружённых Сил. Трудящиеся должны были получать военную подготовку по месту жительства без длительного отрыва от производства. Срок пребывания в переменном составе составлял 4 года. Обучение проводилось в летние месяцы методом учебных сборов, общая продолжительность которых не превышала 5 месяцев. (6)

В 10-й стр. дивизии. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стрелковая дивизия. Зимний период». «Подготовка к сборам». «Приписке к частям в качестве переменного состава подлежали граждане рождения 1898 — 1901 г.г. с 25 %, против штата, надбавкой. Части были районированы: 28-й стр. полк — Василеостровский район, Петроградская сторона, и северные волости Петроградского уезда; 29-й стрелковый полк — Выборгский район, город Шлиссельбург, восточные волости Петроградского уезда и две волости Троцкого уезда; 30-й стрелковый полк — город Тихвин и Тихвинской уезд, город Череповец и Череповецкий уезд Череповецкой губернии. Специальные войска и дивизионные тылы районировались в накладку на весь район 28-го и 29-го стрелковых полков. Работа по районированию, приписке и подготовке общественного мнения к предстоящим сборам протекала с большими тормозами. Первым затруднением было запоздание в утверждении проекта декрета о переходе на милиционную систему, в результате чего партийные и профессиональные организации и советский аппарат, не имея ко времени проводимых работ необходимых директив по своим линиям, не только не оказывали содействие, но иногда возражали против самой системы и делаемых приготовлений. Кампания в печати запоздала, была не полной и не умелой, это способствовало тому, что всевозможные слухи, распространявшиеся о якобы мобилизации и войне, не могли быть предупреждены в зародыше. По линии военведа также отсутствовали многие указания, и имелся ряд неясностей, начиная с установления срока сборов, его продолжительности и кончая вопросами снабжения. Всё это /с. 79/ затягивало, осложняло работу и делало её неуверенной. В процессе работ комиссий по приписке переменного состава поступали различные дополнительные указания о бронировании некоторых категорий граждан, неполная явка граждан и нехватка некоторых категорий, неточность учёта — привели к необходимости дополнительной приписки и повторной, сложной работы комиссий. В результате приписки социальный состав переменников был: для 28-го стр. полка — рабочих 83 %, крестьян 17 %; для 29-го стр. полка — рабочих 68 %, крестьян 32 %; состав 30-го стр. полка, за небольшим процентом рабочих, был крестьянский. Дивизия впитала в себя цвет Питерского пролетариата. Обмундированием и снаряжением полки были снабжены до полной потребности, однако выдача его частям запоздала. Отсутствие достаточного штата красноармейцев вынудило командный состав взять на себя работу по погрузке, выгрузке, сортировке, распределению и окарауливанию предметов довольствия. Отсутствие в кадре каптенармусов связало к тому же командиров рот личным учётом имущества. Только в результате напряжённой трёхдневной (днём и ночью) работы начальствующего состава части смогли подготовиться к приёму переменников. Напряжение было чрезвычайным.» (209, с. 78-79)

В 10-й стр. дивизии. Из книги «10 лет X-й стрелковой дивизии Р.К.К.А. Исторический очерк за 1918-1928 г.г.» в части 2 «Территориальное строительство» в разделе, написанном К. П. Пядышевым «Кадровая Х-я стрелковая дивизия. Зимний период». «Первый территориальный сбор». «За две недели до сбора (примечание – возможно 24 августа) был призван переменный командно-политический состав и за неделю (примечание – возможно 31 августа) — административно-хозяйственный. Сведённый в роты переменный комсостав направился походным порядком в Красногородский лагерь, где под руководством комсостава кадра прошёл краткую программу боевой подготовки с главной целью освежения имеющихся общих военных знаний и усвоения новой для комсостава тактики «группового боя». (209, с. 79)

= В составе Петроградской губернии с 14 февраля 1923 г. были Ленинградский уезд (с территорией бывшего Шлиссельбургского уезда), Троцкий уезд (в составе территории Детскосельского и Петергофского уездов), Кингисеппский уезд (бывший Ямбургский уезд), Волховский уезд (бывший Новоладожский уезд), Вытегорский уезд, Лодейнопольский уезд. = Село Красное входило в состав Софийского уезда (в 1780-1808 гг.) Санкт-Петербургской губернии, Царскосельского уезда (в 1808-1914 гг.) Санкт-Петербургской губернии, Царскосельскогоуезда (в 1914 — октябрь 1918 гг.) Петроградской губернии. В октябре 1918 г. новые власти село Красное преобразовали в город Красный. С октября 1918 г. по 1923 г. город Красный был заштатным городом Детскосельского уезда Петроградской губернии. В 1919 г., во время Гражданской войны в Свободной России 1917-1922 годов, в районе города проходили тяжёлые бои войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии с русскими белогвардейскими войсками Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Н. Н. Юденича; 16-26 октября 1919 г. город Красный находился под контролем русской Северо-Западной армии. Войска Красной Армии победили русские войска Северо-Западной армии и вытеснили их на территорию Эстонской республики. В 1923 г. Детскосельский уезд переименован в Троцкий уезд. В 1923 г. советские власти переименовали заштатный город Красный в заштатный город Красное Село. Заштатный город Красное Село был в составе Троцкого уезда Петроградской губернии. 1 февраля 1924 г. Петроградская губерния переименована в Ленинградскую губернию. В Ленинградской губернии город был с 1 февраля 1924 г. по 1927 г. (216) (217) (219) =

. В Военной энциклопедии, изданной под редакцией В.Ф. Новицкого и других в городе Санкт-Петербурге в 1911-1915 годах, есть статья «Красное село». В то время село находилось в составе Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. В 1912 или в 1913 году было следующее расположение Красносельского военного лагеря. Лагерь расположен на двух противоположных возвышенностях, образующих собой берега Дудергофских озёр. На восточном правом берегу лежит Главный лагерь для 1-ой и 2-ой гвардейских пехотных дивизий с их артиллерией, лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка, гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона и Пажеского Его Величества корпуса. Здесь же становятся полки 3-ей гвардейской пехотной дивизии при командировании их в село Красное Село. На западном левом берегу Дудергофских озёр лежит Авангардный лагерь, в котором становятся: лейб-гвардии 1, 2 и 3-й стрелковые полки и одна из армейских дивизий с её артиллерией. На левом фланге Авангардного лагеря расположены лагери военных училищ и Офицерской кавалерийской школы. Авангардный лагерь — барачный, Главный — палаточный (кроме бараков Пажеского корпуса). Расстояние между обоими лагерями от 1 до 21/2 версты. Кавалерия становится по квартирам в самом селе Красное Село и окрестных селениях, в районе площадью до 200 квадратных вёрст. Бараки Собственного Его Величества конвоя находятся на шоссе западнее жел.-дор. станции; а гвардейский жандармский эскадрон располагается на правом берегу Безымянного озера у плотины. В селе Красное Село расположены бараки всех войсковых штабов: дивизионных, корпусных и штаба лагерного сбора. Лечебные средства лагеря (кроме войсковых) состоят из Красносельского военного госпиталя (до 50 % человек, аптека, церковь), находящегося у правого фланга Авангардного лагеря, и офицерского лазарета имени Её Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны, устроенного в 1904 г. в Фабрикантской слободе в здании бывшего мясного склада и содержимого на средства Великой Княгини. Во всём лагере устроены водопроводы и канализация, но далеко неудовлетворительно. Впереди Авангардного лагеря лежит обширное учебное или военное поле, площадью около 6 кв. вёрст. Южная часть поля издавна служит полигоном для гвардейской артиллерии. На поле имеется Царский валик, на котором разбивается царский шатёр во время смотров, и так называемая Лабораторная роща со строениями бывшей лаборатории. Стрельбищ два: одно — за Главным лагерем, другое — у площадки «Горелово» (так наз. Гореловское). Несколько южнее, у площадки «Скачки», имеется скаковой круг, на котором каждое лето производятся скачки офицеров и нижних чинов. На время сбора в селе Красное Село открывается станция военно-полицейского телеграфа, соединяющего все части лагерного района, а также учреждается военная пожарная команда из нижних чинов, командируемых от войск. Весь внутренний распорядок лагеря определяется особыми «Правилами о службе в лагере под селом Красное Село», утверждается Августейшим Главнокомандующим. С учебной точки зрения местность, окружающая село Красное Село, весьма поучительна по своему разнообразию и обилию местных предметов. Местность, занятая лагерем, благоприятна в санитарном отношении. Оба лагеря расположены на возвышенностях с благодатной почвой, изобилующей известняками. Лагерь обеспечен надлежащего качества питьевой водой (предстоит усиление водопровода из Орловских ключей у мызы Таицы); ныне имеются 3 водокачки: одна — у Павловского военного училища, другая — на левом фланге Главного лагеря и 3-я — у госпиталя. Вода подается из особых бассейнов, в количестве свыше 400 тысяч вёдер в сутки. Кроме того, дворцовая водокачка может дать около 240 тысяч вёдер в сутки. В нескольких местах лагеря имеются еще запасные баки большой вместимости. Кавалерия, кроме стоящей в селе Красное Село, пользуется водой из обывательских колодцев. Воздух в селе Красное Село, сравнительно с воздухом в городе Санкт-Петербурге, чист и мягок, причём летняя жара частью умеряется дующими с моря западными ветрами. Многими войсковыми частями, особенно кавалерией, ощущается недостаток в банях и прачечных, т. к. частные бани Фабрикантской слободы не удовлетворяют потребностей. Существующим санитарным недостатком лагеря является отсутствие хорошей канализации, которая имеется лишь в госпитале и лейб-гвардии Преображенском полку. Авангардный лагерь и дворцовое ведомство, хотя имеют свои коллекторы, но без биологических фильтров. Таким образом, лагерь и прилегающие селения сильно загрязняют почву и спускают массу сточных вод и нечистот в Дудергофские озёра. Быстро увеличивающаяся заселённость района способствует ухудшению общего санитарного состояния. Частные улучшения, принимавшиеся в последние годы, мало помогли делу, и в 1911 году в лагере вспыхнула эпидемия брюшного тифа и паратифа, унесшая в короткое время около 300 человек. После этого была выработана широкая программа мероприятий, во главе которых поставлено полное переустройство водоснабжения, с целью ограждения питьевой воды от загрязнения, и устройство правильной канализации с биологической очисткой сточных вод и нечистот. На осуществление мероприятий отпущено около 800 тысяч рублей. Ещё с 1865 г., когда только что разрабатывался проект устройства постоянных лагерей, Красносельский лагерь сразу занял первое место в числе лагерей Русской армии. Многое, испытываемое и более или менее установившееся в этом лагере, принималось затем и в других военных округах, по неимению тогда по многим отделам подготовки войск новых общеобязательных положений, согласованных с требованиями современного боя. С указанной целью ознакомления, с 1865 г. командировались в Красносельский лагерь поочерёдно от других округов начальствующие лица и офицеры Генерального штаба. Эта учебная роль Красносельского лагеря сохраняется отчасти и до настоящего времени. Последние годы на летний сбор в село Красное Село командируются по очереди, помимо гвардейских частей, расположенных в Варшавском военном округе, также армейские части разных родов войск из других округов. (217) В августе 1923 года Красногородским лагерем называли Красносельский лагерь.

28 августа 1923 г. упразднён Революционный военный совет Республики Россия. Вместо него создан Революционный военный совет СССР. РВС СССР – это коллегиальный орган высшей военной власти, который должен был разрабатывать и через систему центральных военных органов осуществлять мероприятия по обороне страны, строительству вооружённых сил, поддержанию их в боевой готовности и т.п. Председателем РВС СССР назначен краском Л. Д. Троцкий. Главнокомандующий вооружёнными силами Республики краском С. С. Каменев остался на своей должности в составе Революционного военного совета СССР до апреля 1924 г. (2) (6) (103)

Сентябрь 1923 г.

. Надо полгать, что 5 сентября порверка Помощник командующего войск П.В.О. (Петроградского военного округа) произвёл проверку результатов краткой подготовки переменного командно-политическиого состава и административно-хозяйственного состава 10-й стрелковой дивизии Красногородском лагере. Произведённая показала вполне удовлетворительные достижения. (209, с. 79)

. 6 сентября 1923 г. командир и комиссар 1-го стр. корпуса Василий Константинович Блюхер был отозван в г. Москву в распоряжение начальника военной и морской инспекции Серге́я Ива́новича Гусева для работ по заданиям инспекции, где пробыл до февраля 1924 г.