1-я пулемётная автомобильная рота — это воинская часть Российской императорской армии Российской империи. Предположительно, рота существовала с 8 сентября /по стилю Российской империи/ 1914 года по февраль или март 1918 года. 1-я пулемётная автомобильная рота — первая броневая воинская часть среди всех армий мира. Рота принимала участие в Великой войне Российской империи против Германской империи 1914-17 годов. Командиром 1-й пулемётной автомобильной роты был полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский. Высочайшим приказом от 8 (21) сентября 1914 г. были утверждены штаты 1-й пулемётной автомобильной роты (штат роты, взводов, отделений). С этого дня управление Петроградского военного округа начало формирование роты личным составом, техникой, оружием, имуществом, боеприпасами, продовольствием. Рота могла формироваться в городе Петрограде при 1-м железнодорожном батальоне 1-го железнодорожного полка или при Учебной автомобильной роте, которые дислоцировались на Семёновском плацу.

На сайте «Единая и Неделимая» читайте: Российская империя — Батальоны — статья «1-я пулемётная автомобильная рота Российской империи»;

На сайте «Единая и Неделимая» читайте: Российская империя — Батальоны — статья «5-й броневой автомобильный дивизион Российской империи»;

Предисловие

1914 год от Рождества Христова

4 (17 по новому стилю) августа

С 4(17 по новому стилю) августа по 2(15 по новому стилю) сентября была проведена Восто́чно-Пру́сская опера́ция 1914 года, наступательная операция российского Северо-Западного фронта против германской 8-й армии в ходе Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 гг. Другое наименование — Битва под Танненбергом. Операция была проведена по настоянию французского командования до окончания мобилизации и сосредоточения в назначенных районах Русской императорской армии. Войска 1-й русской армии генерала Ренненкампфа потеснили 1-й германский армейский корпус генерала Г. Франсуа у городка Шталлупёнена (ныне гор. Нестеров, Калининградская область) 4(17) августа и городка Гумбиннена (ныне гор. Гусев, Калининградская область) 7(20) августа. В это же время границу перешла 2-я русская армия генерала Самсонова.

В 1914 г. начальником Учебной автомобильной роты Петроградского военного округа был полковник Пётр Иванович Секретев (в должности: 02.08.1910 — 15.01.1915). Рота была создана для удовлетворения потребности в квалифицированном персонале 29 мая 1910 г., дислоцировалась в гор. Санкт-Петербурге в западной части Семёновского плаца. Рядом стояли казармы 5-й железнодорожной роты 1-го железнодорожного полка. {14, Офицеры РИА. Учебная автомобильная рота} = Секретев Пётр Иванович. Имел чин «капитана» (старшинство с 18.02.1909). Со 2 августа 1910 г. по 5 января 1915 г. — командир Учебной автомобильной роты — первой в России. Подполковник (Высочайший приказ от 1911 г. со старшинством с 10.04.1911). Полковник (Выс.пр. от 1913; старш. с 14.04.1913; за отличие). П. И. Секретев — участник Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 годов. Генерал-майор (Выс.пр. от 22.03.1915; старш. с 14.09.1914; за особые отличия). {15, сайт Офицеры РИА. Секретев Пётр Иванович} = Халютин Николай Васильевич. Высочайшим приказом от 31.08.1912 г. произведён в чин «поручика» (старш. 15.06.1912). Высочайшим приказом от 21.09.1913 г. переведён в Учебную автомобильную роту. Н. В. Халютин — участник Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 годов. Высочайшим приказом от 3 сентября 1914 г. назначен командиром 1-й мотоциклетной роты. {16, сайт Офицеры РИА. Халютин Николай Васильевич} = Силинский Фёдор Панфилович. Высочайшим приказом от 18.11.1912 г. переведён в Учебную автомобильную роту. Ф. П. Силинский — участник Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 годов. Высочайшим приказом от 10.08.1914 г. переведён в Автомобильную команду штаба Верховного Главнокомандующего. Высочайшим приказом от 20.08.1914 г. назначен механиком-инструктором Автомобильной команды штаба Верховного Главнокомандующего. Окончил механическое отделение Петроградского технологического института со званием Инженер-Технолог с отличием. {17, сайт Офицеры РИА. Силинский Фёдор Панфилович}

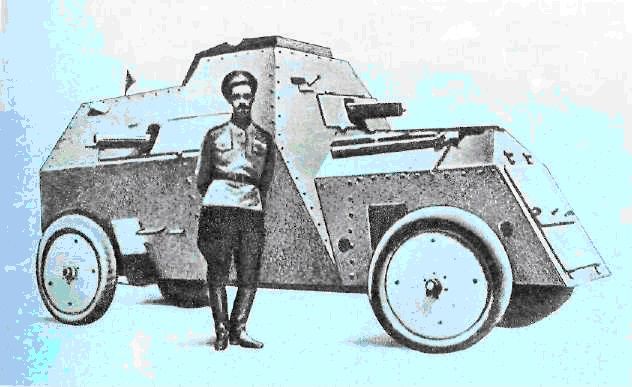

В 1914 г. первые серийные пулемётные броневые автомобили Российской императорской армии конструктора штаб-ротмистра гвардии в запасе, казачьего подъесаула, князя Михаила Александровича Накашидзе, под названием «Накашидзе-Шаррон» стояли на вооружении в специальных учебных частях Петербургского, Киевского, Виленского и Варшавского военных округов. Историки М. Б. Барятинский и М. В. Коломиец писали: «Однако, как ни странно, дальнейшего применения они не получили. Во всяком случае, данные об использовании этих бронеавтомобилей в ходе Первой мировой и Гражданской войн отсутствуют» {22}. Экипаж состоял из командира и водителя, которые размещались в отделении управления, и пулемётчика-стрелка, который размещался в боевом отделении в пулемётной башне. Внутри просторного корпуса могли дополнительно разместиться ещё пять человек. Экипаж бронеавтомобиля мог поддерживать огнём пехотное подразделение, доставлять пехотинцев к месту боя, самостоятельно проводить разведку, доставлять документы от командования до командиров и начальников, эвакуировать с места боя раненных и попавших в трудную ситуацию и другие задачи. Бронеавтомобиль Накашидзе-Шаррон в 1906 году был отцом современного бронетранспортёра. Бронеавтомобиль имел бензиновый двигатель Шаррон — 37 л.с., обычную систему запуска заводной ручки снаружи и запасную — из отделения управления, что было важно в боевой обстановке, перископ для безопасного наблюдения за полем боя, пулемётную башню кругового вращения, колёса с пулестойкими резиновыми шинами. Бронеавтомобиль развивал максимальную скорость 45 км/ч на шоссе и 30 км/ч на грунтовой дороге, в ночное время вне боя устанавливалась большая съёмная фара-прожектор на стойке перед передним наклонным листом моторного отделения, для боя устанавливалась вторая фара в переднем бронелисте отделения управления под лобовым окном и прикрывалась бронезаслонкой. Бронеавтомобиль вооружён 8-мм пулемётом системы Гочкиса, установленным в башне. Запасной пулемёт перевозился в боевом отделении. {21} {22} {23} / Фото. Бронеавтомобиль «Накашидзе-Шаррон» на испытаниях. Россия, 1906 год. Смотрите на сайте Рувики. Накашидзе-Шаррон.

Накаши́дзе Михаил Александрович, князь Российской империи (даты жизни: 1873 г., гор. Москва -– 1906 г., гор. Санкт-Петербург)) — выходец из старинного грузинского княжеского рода, русский офицер гвардии, предприниматель. В 1893 г. окончил Пажеский корпус в г. Санкт-Петербурге. В 1893 г. поступил на гражданскую службу в чине «коллежского секретаря». В …. г. поступил на военную службу в 43-й Тверской драгунский полк. В …. г. переведён в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, имел чин «штаб-ротмистра гвардии». Талант предпринимателя позволил князю Накашидзе успешно совмещать военную карьеру с сугубо гражданской коммерческой деятельностью — в 1902 г. князь Накашидзе основал на паях с известным автомобилистом графом Потоцким и полковником Головиным «Варшавское товарищество эксплуатации автомобилей «Grand Garage International d’Automobiles» (в переводе с французского - «Большой международный гараж автомобилей»), получившее ограниченную известность под именем «Интернациональ». Главным направлением деятельности товарищества «Интернациональ» стала торговля заграничными автомобилями, преимущественно французскими. Одновременно Варшавское товарищество пыталось наладить и собственное производство, осенью 1903 г. российская пресса упоминала об автомобиле «Интернациональ» с мотором в 14 л.с. (способным, впрочем, развивать и 20 л. с.), указывалось, что мастерская использовала агрегаты французской компании «Мютель» (Mutel), а также некоторые запчасти собственного изготовления. Есть упоминания, что в 1902-04 годах мастерская «Интернациональ» построила несколько легковых автомобилей и автобусов с двигателями Mutel. В 1902 г. издана книга Михаила Александровича Накашидзе «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России». Князь Накашидзе лично занимался развитием сети партнёров, в 1903 г. он наладил торговые отношения с ещё одной французской автомобилестроительной фирмой «Charron, Girardot & Voigt» («Шаррон, Жирардо э Вуа»). Эта французская фирма занималась гражданской и военной автопродукцией. В 1902 г. французы построили экспериментальный бронеавтомобиль Charron 50CV. В июле 1903 г. бронеавтомобиль Automitrailleuse («автопулемёт») испытывался в Шалонском лагере французской армии. Возможно, именно на этот период пришлись основные контакты фирмы «Шаррон» и князя Накашидзе, в результате которых князь стал директором отдела броневых автомобилей фирмы «Шаррон, Жирардо э Вуа». Князь Накашидзе участвовал в организации омнибусного сообщения (конный автобус; конка) в Царстве Польском Российской империи, сотрудничая с варшавскими экипажно-кузовными фирмами «Рентель» и «Понарский». Дела шли успешно и вскоре князь Накашидзе принял для себя решение серьёзно заняться автомобилестроением и завершить военную службу и выйти в отставку. Планы его, однако, нарушила начавшаяся в 1904-м году Русско-японская война. В качестве добровольца принимал участие в Русско-японской войне 1904-05 годов, служил в казачьем полку, имел чин «казачьего подъесаула». В 1904-06 годах князь Накашидзе, являясь директором броневого отдела французской фирмы «Шаррон, Жирардо э Вуа», организовал строительство первых русских броневых автомобилей, известных как «Накашидзе-Шаррон». В период с 1905 г. по 1908 г. на фирме «Charron, Girardot et Voigt» по заказу российского Военного ведомства было построено несколько бронеавтомобилей данного типа, часть из которых была доставлена в Россию. Князь Российской империи Накаши́дзе Михаил Александрович трагически погиб в результате террористического акта (подрыва) 25(12) августа 1906 г. Члены партии социалистов-революционеров (эсэры-максималисты) совершили покушение на председателя Совета министров Российской империи гофмейстера Петра Аркадьевича Столыпина. Со смертью конструктора бронеавтомобиля прекратились работы по созданию русских бронеавтомобилей до 1914 года. Эксплуатация бронеавтомобилей «Накашидзе-Шарронов» в военных учебных подразделениях в течение 1906-14 годов всё же позволила подготовить малое количество офицеров, нижних чинов, механиком и инженеров. И в критической ситуации начавшейся войны Российская императорская армия до конца 1914 г. смогла развернуть производство собственных броневиков, формирование воинской части — 1-й пулемётной автомобильной роты и отдельных подразделений — пулемётных автовзводов, и эффективно использовать их в боях. {24} {25}

~ ~ Немного об Автомобильных ротах. В феврале 1910 года в Военный совет поступило секретное представление за № 37, в котором разработчики предлагали «к железнодорожным батальонам Европейской России и Кавказа проектировано придать 5-е роты, наименованные автомобильными», автомобили для них покупать постепенно, «в зависимости от средств, которые будут для этого ассигнованы», в каждой роте иметь 12 автомобилей. Всего при Железнодорожных батальонах предполагалось содержать 108 автомобилей, из коих 54 штабного типа и 54 грузового типа. Определяя потребность Русский императорской армии в автомобилях штабного типа (легковых), разработчики представления № 37 исходили из того, что один «мотор» придётся на каждый Штаб военного округа (а их было 13) и один на каждый Штаб корпуса (а их было 37). Сразу же встал вопрос: – Где будет готовиться квалифицированный персонал? {14}

~ ~ Немного об Учебной автомобильной роте. Высочайшим приказом от 16 мая 1910 года утверждён штат № 5 Учебной автомобильной роты. {***-*} = 29 мая 1910 г. Всероссийский император Николай Александрович подписал указ о создании в Инженерных войсках Учебной автомобильной роты. Военный министр генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов издал свой приказ {**} {*} {***} {***-*} {***-**} {14}. = Высочайшим приказом от 2 августа 1910 г. командиром Учебной автомобильной роты назначен капитан Пётр Иванович Секретёв (в должности: 02.08.1910 — 15.01.1915) {15}. Высочайшим приказом от 2 августа 1910 г. штабс-капитан Василий Семёнович Матвеев переведён в Учеб. автороту (из 3-го железнодорожного батальона). Высочайшим приказом 9 августа 1910 г. в Учебную автомобильную роту переведены штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин (из 2-го Уссурийского железнодор. батальона), поручик Михаил Леонтиевич Замараев (из 2-го Уссурийского железнодор. батальона), поручик Василий Робертович Вреден (из 1-го Закаспийского железнодор. батальона). = 11 сентября 1910 г. капитан Пётр Иванович Секретёв приступил к формированию Учебной автомобильной роты {***-*}. Рота дислоцировалась в городе Санкт-Петербурге в казармах на улице Фонтанке, дом 90, {***-*} у Царскосельского вокзала. В Учебную автомобильную роту были набраны офицеры из разных частей, но большая часть из 1-й железнодорожной бригады. 11 сентября 1910 г. штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин назначен заведующим гаражом и автомобильным парком, а также исполняющим должность адъютанта роты (современное – начальником штаба) и заведующим оружейной частью Учебной автомобильной роты. С 13 сентября 1910 г. по …… штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин временно исполнял должность старшего офицера Учебной автомобильной роты. 9 октября 1910 г. по штату № 5 Учебная автомобильная рота была сформирована. {***-*} В состав роты входили 5 офицеров и 37 нижних чинов. Техническое имущество состояло из одного автомобиля Лорен-Дитрих {***-*}.В 1910 г. Учебная автомобильная рота подчинялась начальнику отдела военных сообщений Главного управления Генерального штаба генерал-лейтенанту Филиппу Николаевичу Добрышину (в должности: 17.07.1907-09.05.1914). Основной задачей этого учебного и исследовательского подразделения являлась подготовка командного (офицерского) состава автомобильных подразделений и военных шофёров из личного состава инженерных и железнодорожных войск, изучение и освоение новых видов легковых и грузовых автомобилей, по результату которых специальной комиссией этого учебного подразделения принимались решения о закупке автомобильной техники для Военного ведомства. Период обучения в учебном подразделении составлял один год и был разделён на два учебных периода: летний и зимний. {*} {**} {***} {***-**} = 1911 год. Высочайшим приказом от 1911 г. командиру Учебной автомобильной роты капитану П.И. Секретёву пожалован чин «подполковника» (старш. с 10.04.1911). Полковник (пр. 1913; ст. 14.04.1913; за отличие). С 4 июля 1911 г. штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин был временно командующим Учебной автомобильной ротой и исполняющим обязанности старшего офицера роты. С 25 по 29 июля 1911 г. Учебной автомобильной ротой был успешно проведён Испытательный пробег грузовых автомобилей на предмет пригодности для военного дела. С 25 по 29 июля штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин (временно командующий ротой и и.о. старшего офицера роты) был членом комиссии на Испытательном пробеге грузовых и санитарных автомобилей. = На 1912 год в Учебной автомобильной роте состояли: постоянного состава — одиннадцать офицеров, три гражданских чиновника и восемьдесят два нижних чина, и переменного состава — пятнадцать офицеров и девяносто нижних чинов. {**} {*} {***} {***-**}. С 19 сентября по 12 октября 1912 г. был проведён второй Испытательный пробег грузовых автомобилей на предмет пригодности для военного дела. Штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин был участником пробега грузовых автомобилей. С 1 ноября 1912 г. штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин назначен старшим офицером Учебной автороты (в должности: 01.11.1912 — 05.10.1914), одновременно был заведующим солдатской лавкой, наблюдающим в трёх классах Школы военных шофёров, заведующим лабораторией, хором певчих и хором балалаечников, ротной хлебопекарней.В 1912 г. при Учеб. автороте открылся Офицерский класс (пишут также — Офицерский курс) на 15 человек. {31, Волков С. В. Русский офицерский корпус. 1993}. Офицерские школы (также классы, курсы) были краткосрочными учебными заведениями, предназначенными для повышения квалификации офицеров и подготовки их к занятию строевых командных должностей. = 1913 год. На сайте Рувики в статье «Учебная автомобильная рота» и в других источниках пишут, что в 1913 году в городе Санкт-Петербурге инженером-архитектором И. Л. Балбашевским был построен комплекс зданий Военно-автомобильной школы: учебные корпуса, службы, гаражи {14} {**}. Надо полагать, что в 1913 году не было Военно-автомобильной школы. В 1913 г. была «Учебная автомобильная рота», вот для этого учебного подразделения и были построены учебные корпуса, службы, гаражи. Командиром Учебной автомобильной роты был подполковник Пётр Иванович Секретёв {15}. 20 марта 1913 г. старший офицер Учеб. автороты штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин назначен заведующим командой мотоциклеток и самокатов (современное — велосипедов). Высочайшим приказом от 1913 г. командиру Учебной автомобильной роты подполковнику П.И. Секретёву пожалован чин «полковника» (старш. с 14.04.1913; за отличие). 20 июня 1913 г. старший офицер Учеб. автороты штабс-капитан Михаил Дмитриевич Тапилин назначен наблюдающим за практическими занятиями в Офицерском классе Учебной автомобильной роты. В 1913 г. штабс-капитану М. Д. Тапилин пожалован чин «капитана» (старш. с 13.8.1913). = В 1914 году после начала Великой войны Российский империи Военным советом Российской империи был утверждено Положение и новый Штат «Учебной автомобильной роты», (авторы книг и статей пишут, что Офицерской военно-автомобильной школы), как военно-исследовательского центра с подчинением роты Главному военно-техническому управлению. В структуре роты был создан офицерский класс, в котором обучалось более ста двадцати офицеров, школа автомобильных мастеров, в которой обучались более двухсот человек. В структуре роты была создана химическая и электротехническая лаборатории, техническая и строевая роты. Общий штат роты, в том числе, чиновников Военного ведомства и нижних чинов насчитывал восемьсот семьдесят человек. Штатный состав офицеров-педагогов, строевых и технических офицерских кадров составлял тридцать человек. {*} {**} {***} {***-**} Надо полагать, что в 1914 году с января в построенных зданиях устанавливалось оборудование и мебель. В июле началась война, поэтому личному составу Учебной автороты надо было заниматься подготовкой специалистов для войск, процесс устройства новых зданий замедлился. 5 октября 1914 г. старший офицер Учеб. автороты капитан Михаил Дмитриевич Тапилин утверждён командующим 9-й автомобильной ротой, им же сформированной (с 22.09.1914). = Примечания: * Канинский Г. Г. Первая автомобильная часть русской армии, или «паровая» страница истории автомобильных войск. К 100-летию автомобильных войск России. Военно-исторический журнал. 2010. № 5; ** Седов Г. Г. Подготовка кадров для автомобильных частей русской армии в начале XX века. Военно-исторический журнал. 2016. № 3; *** Страницы истории офицерских школ русской армии: проблемы, факты, люди / Виктор Изонов. — Москва: РОССПЭН, 2017; ***-* Автомобильные войска России: сто лет назад. Дата обращения: 3 февраля 2014; ***-** Первый военный автомобильный учебно-исследовательский центр России. Министерство обороны Российской Федерации. На 25 января 2022; 14} Сайт Офицеры РИА. Учебная автомобильная рота; 15} Там же. Секретев Пётр Иванович. = В сентябре 2025 г. историческое здание Военной автомобильной школы расположено по адресу Подъездной переулок, дом 4 — Пионерская площадь, дом 3 (угловое здание).

Немного сведений об Автомобильных командах. = РГВИА. Ф. 6001. Кавказская автомобильная команда. 1904-18 гг. 44 ед. хр. = Одесская автомобильная команда сформирована Высочайшим приказом от 14 июля 1914 года. Высочайшим приказом от 14 июля 1914 г. назначен начальником команды капитан Владимир Евгеньевич Магденко (в должности: 14.07.1914 – 17.09.1915). = Высочайшим приказом от 26 сентября 1914 г. назначен начальником Петроградской автомобильной команды штабс-капитан Георгий Михайлович Голенищев-Кутузов (в должности: 26.09.1914 г. — ….) (переведён из Карсской крепостной артиллерии). = Шретер Николай Николаевич, прапорщик запаса инженерных войск со старш. с 12.11.1904). С началом Великой войны и 1-й Мировой войны призван в Русскую Императорскую армию по мобилизации. Согласно письменного предписания Одесского уездного воинского начальника был предназначен для укомплектования вновь формируемой Одесской автомобильной команды, со штаб-квартирой в городе Одессе и, входившую в состав 8-го армейского корпуса Одесского военного округа. Высочайшим приказом по округу от 23 июля 1914 г. назначен на вакансию — на должность младшего офицера Одесской автокоманды. В должности прослужил до момента расформирования команды 6 ноября 1915 г.

11 (24 по новому стилю) августа

Появление во время боевых действий на русском Северо-Западном фронте германских пулемётных броневых автомобилей потребовало поиска способов противодействия им. По приказанию начальника этапно-хозяйственного отдела (в должности: 19 июля — 19 октября 1914) штаба 1-й армии генерал-майора Георгия Дмитриевича Янова 11 августа /по старому стилю/ 1914 г. командир 5-й автомобильной роты штабс-капитан Иван Николаевич Бажанов убыл в 25-ю пехотную дивизию 3-го армейского корпуса 1-й армии Северо-Западного фронта «для переговоров о приспособлении пулемёта на автомобиль. {19, Сайт Танковый фронт. 1939-1945. 1-я пулемётная автомобильная рота} // 97-й пехотный полк 25-й пд 7 авг. 1914 г. — участвовал в бою при Гумбинене, 10-28 авг. 1914 г. – участвовал в действиях на Кёнигсбергском направлении; 29.08.1914 г. — участвовал в бою при гор. Дидлякине; 30.08.1914 г. — участвовал в бою при дер. Грюнгаузе. // 25-я пехотная дивизия. Командир дивизии (12.10.1911 — 06.12.1914) — генерал-лейтенант Павел Ильич Булгаков. 25-я пд участвовала в походе в Восточную Пруссию (август — сентябрь 1914), боях при Сталлупенене (04(17).08.1914, при Гумбиннене (07(20).08.1914, 10-28 авг. 1914 г. на Кёнигсбергском направлении. Ген. от артиллерии (старш. 06.12.1914). // 3-й армейский корпус. Командир корпуса (29.01.1913 — 06.02.1915) — генерал от инфантерии Николай Алексеевич Епанчин. 3-й армейский корпус участвовал в походе в Восточную Пруссию (август — сентябрь 1914), в боях при Сталлупенене 04(17).08.1914, при Гумбиннене 07(20).08.1914, 10-28 авг. 1914 г. на Кёнигсбергском направлении. Начальник штаба корпуса (09.07.1908 – 19.10.1914) – генерал-майор Владимир Александрович Чагин. / Состав 25-й пех. дивизии на 7 авг. 1914 г.: 1-я пех. бригада (98-й и 99-й пех. полки), 2-я пех. бригада (99-й и 100-й пех. полки), 25-я арт. бригада (1-я, 2-я и 3-я арт. батареи). = Янов Георгий Дмитриевич. Родился 1 апреля 1864 г. Православный. Окончил Симбирскую военную гимназию, 2-е военное Константиновское училище и в 1895 г. Николаевскую академию Генерального штаба. С 24 февраля 1909 г. по 10 марта 1914 г. — командир 96-го пехотного Омского полка 24-й пехотной дивизии. 10 марта 1914 г. произведён в чин «генерал-майора Генерального штаба» с переводом в Генеральный штаб. С 10 марта по 19 июля 1914 г. — начальник военных сообщений Виленского ВО. Г. Д. Янов — участник Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 годов. С 19 июля по 19 октября 1914 г. — начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 1-й армии Северо-Западного фронта. С 19 октября 1914 г. по начало 1917 г. — начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 10-й армии. {20, сайт Офицеры РИА. Янов Георгий Дмитриевич)

12 (25 по новому стилю) августа

Учебная автомобильная рота Петроградского военного округа

готовила для автомобильных частей квалифицированный персонал из числа офицеров

и нижних чинов, дислоцировалась в гор. Санкт-Петербурге. Высочайшим приказом от

12 августа 1914 г. в Учебную автомобильную роту Петроградского военного округа

определены в службу штабс-капитан Борис Люцианович Подгурский, подполковник

Крит и прапорщик Бекель. штабс-капитан Борис Люцианович Подгурский,

подполковник Крит призваны из запаса, а прапорщик Бекель переведён из конного

ополчения по Петроградской губернии. Высочайшим приказом от 30 сентября 1914 г.

Б. Л. Подгурский переведён в 1-ю пулемётную автомобильную роту Петроградского

ВО. {18, сайт Офицеры РИА. Подгурский

Борис Люцианович} {14, сайт Офицеры

РИА. Учебная автомобильная рота}

14 (27 по новому стилю) августа

На Северо-Западном фронте в 1-й армии в 3-м армейском корпусе в 25-й пехотной дивизии на Кёнигсбергском направлении на одном из машиностроительных заводов города Инстербурга под руководством командира 5-й автомобильной роты штабс-капитана Ивана Николаевича Бажанова устанавливали бронирование на грузовой автомобиль и устанавливали на него пулемёты. {19}

16 августа /по старому стилю/ 1914 г. Верховный Главнокомандующий сухопутными и морскими силами Российской империи генерал-адъютант, генерал от кавалерии, Великий Князь Николай Николаевич принял первое радикальное изменение в плане ведения войны — отменил наступление на город Познань и «направил все свободные силы для победоносного завершения Галицийской битвы».

17 (30 по новому стилю) августа. С 12 по 17 августа /по старому стилю/ 1914 г. на Северо-Западном фронте на Кёнигсбергском направлении командир 5-й автомобильной роты штабс-капитан Иван Николаевич Бажанов находился в расположении 25-й пехотной дивизии 3-го армейского корпуса 1-й армии Северо-Западного фронта и под его руководством на одном из машиностроительных заводов города Инстербурга приспособили два пулемёта на турелях в кузове грузового автомобиля. = В своих воспоминаниях Иван Николаевич Бажанов писал: «Работа была выполнена в Инстербурге, близ города Кёнигсберга. Для срочного бронирования использовали грузовой автомобиль итальянской фирмы SPA, который забронировали листами брони из щитов захваченных немецких артиллерийских орудий. Это была первая броневая машина Русской Армии, вооружённая двумя пулемётами и замаскированная под грузовик». {19, Сайт Танковый фронт. 1939-1945. 1-я пулемётная автомобильная рота} = Бажанов Иван Николаевич (даты жизни: 1880 г.- ). Родился в гор. Перми. Окончил Сибирский кадетский корпус. Окончил Инженерное училище с дополнительным курсом со званием механика. Участник Русско-японской войны. Окончил Льежский электромеханический институт с дипломом инженера. Работал на заводах в Германии, Швейцарии, Франции. В России несколько месяцев работал на Русско-Балтийском вагонном заводе и заводе «Проводник». С 1913 г. — командир 5-й автомобильной роты, в гор. Вильно. = Город Инстербург до 1946г. – ныне Черняховск. В 1525 г. было образовано герцогство Пруссия и селение Инстербург было назначено административным центром Инстербургского округа. На протяжении веков происходили адм. реформы. В 1902 г. город Инстербург был выделен из Инстербургского округа в самостоятельную административную единицу герцогство Пруссия. В 1828-1835 годах через город проложено шоссе, ставшее потом Имперской дорогой № 1. С 1860 г. город стал железнодорожным узлом линий Берлин-Кёнигсберг-Каунас и Тильзит-Торн. В городе имелась местная железнодорожная линия, несколько машиностроительных заводов, чугунолитейный завод и льнопрядильная фабрика. Во время Первая мировая войны на территории Восточной Пруссии шли бои между Русской и Германской армиями. 24 августа (по новому стилю) в гор. Инстербурге появились русские казачьи патрули, а уже на 25 августа (по новому стилю) был назначен губернатор города — доктор М. Бирфройнд. В отеле «Дессауэр Хоф» расположился штаб 1-й русской армии. 5 сентября 1914 г. был проведён парад, но уже 11 сентября (по новому стилю) 1914 г. русские войска вынуждены были покинуть город под натиском 8-й германской армии.

Начало истории создания 1-й пулемётной автороты

17 августа /по старому стилю/ 1914 г. во исполнение требования Верховного Главнокомандующего сухопутными и морскими силами Российской империи генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, Великого Князя Николая Николаевича военный министр Российской Империи генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов предложил полковнику гвардии Александру Николаевичу Добржанскому, временно прикомандированному к канцелярии Военного министерства, сформировать «бронированную пулемётную автомобильную батарею». {19} {26}

18 августа (31 августа по новому стилю) на Северо-Западном фронте на Кёнигсбергском направлении командир 5-й автомобильной роты штабс-капитан Иван Николаевич Бажанов с бронированным грузовым автомобилем с поставленными на него двумя пулемётами убыл в распоряжение 25-й пехотной дивизии 3-го армейского корпуса 1-й армии. {19}

. В Железнодорожных войсках первые команды мотоциклистов были созданы в августе 1914 г. Мотоциклетные команды использовались на театре военных действий в основном для связи, оперативной доставки приказов и донесений. {13}

19 августа (1 сентября по новому стилю) продолжалась Восто́чно-Пру́сская наступательная операция российского Северо-Западного фронта против германской 8-й армии (проходила с 4(17) августа по 2(15) сентября).

19 августа /по старому стилю/ полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский получил официальное разрешение на постройку броневых автомобилей и формирование 1-й пулемётной автомобильной роты военного министра Российской Империи генерал-адъютанта Владимира Александровича Сухомлинова. Выбор кандидатуры Добржанского для нового и сложного дела был не случаен. Окончил Второе Константиновское училище. Служил в лейб-гвардии Егерском полку Петроградского военного округа. Был отличным стрелком. С 19 апреля 1904 г. состоял в распоряжении Главнокомандующего войсками Кавказского военного округа. В 1905 г. французский броневик фирмы «Шаррон, Жирардо э Вуа» прошёл испытания в Военном ведомстве: автопробег, стрельба, участие в Красносельских манёврах, получил положительную оценку и решение заказать серию. Добржанский, конечно же, изучил этот броневик, как стрелок оценил его возможности. Мог ведь стрелять из его пулемёта. В 1908 г. восемь броневиков «Накашидзе-Шаррон» из Франции доехали до России. Эти первые серийные пулемётные броневые автомобили Российской императорской армии конструктора штаб-ротмистра гвардии в запасе, казачьего подъесаула, князя Михаила Александровича Накашидзе, под названием «Накашидзе-Шаррон» стояли на вооружении специальных учебных частях (надо полагать, в пулемётных) Петербургского, Киевского, Виленского и Варшавского военных округов. Можно уверено сказать, что в одном из этих серийных броневиков капитан Добржанский находился и стрелял из его пулемёта. В 1913 г. полковник Добржанский командировался на Петербургский патронный завод для проектирования остроконечной бронебойной пули для 7,62-мм винтовки образца 1891 г. Для изучения опыта создания бронебойной пули Добржанский был в командировке во Франции на заводах фирмы «Крезо», где он «как пулемётчик… практически изучил это дело». Идея создания броневого автомобиля, по докладу самого Добржанского, родилась у него во время командировки во Францию. С началом Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов полковник гвардии Добржанский «стал пропагандировать в военных кругах относительно необходимости создания в армии броневых автомобилей». Видимо, в это же время на него обратил внимание военный министр генерал-адъютант Сухомлинов. {19} {26, сайт Рувики. Руссо-Балт тип С}.

Есть мнение историков, что применение германцами в боях частично забронированных автомобилей в Восточной Пруссии заставило командование русского Северо-Западного фронта подумать о своих броневиках. Командующий армиями Северо-Западного фронта генерал от кавалерии Я.Г. Жилинский в приказе по фронту от 19 августа (1 сентября по новому стилю) 1914 г. № 35 пишет — «немцы с успехом пользуются пулемётами, поставленными на бронированных автомобилях». Для противодействия этим автомобилям он приказал формировать специальные отряды конных сапёров, которые должны были создавать на дорогах препятствия для передвижений бронеавтомобилей врага. Вот пример появления ПОДВИЖНЫХ ОТРЯДОВ ЗАГРАЖДЕНИЙ. Это был 1914 год, намного лет, опередивший ПОЗы Инженерных войск под городом Москвой 1941 года.

20 августа (2 сентября по новому стилю) проводилась Восто́чно-Пру́сская опера́ция 1914, наступательная операция российского Северо-Западного фронта против германской 8-й армии.

Надо полагать, что после 19 августа (1 сентября по новому стилю) 1914 г. полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский составил «схематический чертёж броневого автомобиля» нового бронеавтомобиля, для которого предполагал использовать легковые шасси Русско-Балтийского вагонного завода тип С 24/40 (вероятнее всего, серии XIII-бис) с двигателем мощностью 40 л. с. Детальный проект и рабочие чертежи были разработаны инженером-механиком, штабс-капитаном Корпуса корабельных инженеров Андреем Яковлевичем Грауэном. Бронирование и установку вооружения решено было проводить в бронепрокатной мастерской № 2 Ижорского завода Морского ведомства в городе Колпино. При проектировании Добржанскому и Грауэну решили много дополнительных задач: определение состава брони, способов соединения заклёпками брони к металлическому каркасу, …, методов усиления шасси. Для ускорения работ отказались от разработки пулемётных башен, расположили три 7,62-мм пулемёта системы Максима в корпусе установках, разработку которых Добржанский поручил постоянному члену оружейного и технического отделения Главного артиллерийского управления, старшему делопроизводителю арт. комитета Гл. арт. управления (с 11.07.1910 по 22.03.1915), конструктору-оружейнику полковнику Александру Алексеевичу Соколову (даты жизни:10 августа 1869 г. — 9 декабря 1943 г.). Для создания бронеавтомобилей Военное министерство выделило восемь шасси: № 530, (?), 533, 534, 535, 538, 539, и 542. {26} {19} После 19 августа (1 сентября по новому стилю) 1914 г. преподаватель Офицерской электротехнической школы штабс-капитан Павел Васильевич Гурдов и полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский организовали производство по бронированию грузовых автомобилей пригодных для армии в цехах Ижорского завода, расположенного в посаде Колпино около города Петрограда. {6}

ИЖОРСКІЙ ЗАВОДЪ морскаго вѣдомства на берегу реки Ижоры, въ местечке Колпино, въ 24 верстахъ отъ города Санкт-Петербурга, изготовляетъ главным образомъ броню для судовъ флота. Развился на мѣстѣ построенной Меншиковымъ въ 1710 г. лѣсопильни, при которой въ 1719 г. вице-адмираломъ Крюйсомъ основаны были вододѣйствовавшіе заводы для изготовленія галерныхъ якорей, дрековъ, мѣдныхъ обшивныхъ листовъ и проволоки. Въ 1753 г. заводы эти были приноровлены для изготовленія крупныхъ якорей, а черезъ 30 лет въ Колпинѣ уже действовали заводы якорный, мѣдный, молотовый, плавильный, чугунный, плющильный и лѣсопильня. Но, несмотря на огромныя для того времени средства, затрачиваемыя на ремонтъ и перестройки, вслѣдствіе частых прорывовъ плотины и отсутствія опытн. мастеровъ, Ижорскій заводъ къ концу XVIII века (18-го столетия) пришелъ въ упадокъ. Въ 1803 г., по иниціативѣ товарища министра (совр. – заместителя министра) морскихъ силъ контр-адмирала Чичагова, было приступлено къ постройкѣ новой каменной плотины, углубленію и очисткѣ реки Ижоры и переустройству мастерскихъ по плану директора Александровскаго Олонецкаго завода, действительнаго статскаго советника Гаскойна, назначеннаго затѣмъ начальникомъ Ижорскаго завода. Въ новыхъ мастерскихъ изготовлялось всё, что только требовалось для судостроенія и адмиралтействъ, до красокъ включительно; кромѣ того, съ 1806 г. въ нихъ начинается изготовленіе орудій, а съ 1821 по 1850 г. изготовлялись пушечные станки и платформы, штамповались мѣдныя монеты и мѣдныя и оловяныя пуговицы; общая производительность достигала ежегоднаго выпуска до 115 тысяч пудовъ разныхъ издѣлій (1 пуд = 16 кг). Машиностроительная дѣятельность завода началась съ 1810 г. постройкой паровой машины въ 15 силъ для землечерпательницы. Въ 1856-72 годахъ построены новыя мастерскія для изготовленія брони и желѣза подъ руководствомъ начальниковъ К. И. Шведе и И. И. Зарубина (1863-72 гг.); дѣятельность Ижорскаго завода въ это время направлялась, главным образомъ, на постройку небольшихъ пароходовъ и баржъ, изготовленіе механизмовъ (до 400 силъ), котловъ, якорных канатовъ и брони и желѣза; ежегодная производительность возросла до 170 тысяч пудовъ. Въ 1866 г. была изготовлена броневая плита размѣромъ 13×3 футовъ, толщиной 4½ дециметровъ и вѣсомъ 170 пудовъ, которая по испытаній оказалась лучше многихъ английскихъ плитъ (въ 1866-78 годахъ изготовлено 805.375 пудовъ). Морское министерство, стремясь быть внѣ зависимости отъ иностранныхъ заводовъ, расширяло и приспосабливало затѣмъ Ижорскій заводъ къ изготовленію сталежелѣзной, сталеникелевой, гарвеированной и круппированной брони; въ 1892 г. построили сталеплавильную мастерскую съ 2 печами Сименсъ-Мартена, въ 1896 г. — мастерскую съ 4 цементаціонными и 3 нагрѣвательными печами и прессомъ въ 4 тысячи тонннъ для загиба плитъ, въ 1898 г. (подъ рук-ствомъ инж-ровъ отъ Круппа) произведено переоборудованіе и расширеніе броневаго отдѣла для производства круппированной брони. Дѣят-сть Ижоркаго завода съ каждымъ годомъ расширяется, захватывая различныя отрасли морской техники, начиная съ изготовленія брони, постройки мелкіхъ судовъ и механизмовъ, котловъ съ трубками для нихъ, различныхъ вспомогательныхъ судовыхъ устройствъ и кончая всевозможными дѣльными вещами; ежегодная производительсть завода къ началу текущаго столѣтія возросла до 4.270 тысяч пудовъ на сумму 13½ милліоновъ рублей. Съ 1 января 1908 г. Ижорскій заводъ, продолжая принадлежать морскому вѣдомству, перешелъ на коммерческія начала, подобно Балтийскому и Адмиралтейскому заводамъ. За послѣднія 10 лет на заводѣ сдѣланы слѣдующіе перестройки и нововведенія: броневой отдѣлъ съ сталеплавильнымъ расширенъ для производства до 1 тысячи тоннъ брони въ годъ; построены новый, самостоятельный броневой отдѣлъ и сталеплавильная мастерская, снабженные новѣйшими печами, станками и кранами; оборудованъ заново, по послѣднимъ требованіямъ техники, отдѣлъ цѣльнотянутыхъ трубъ (для судовыхъ котловъ); механическая сборочная мастерскія расширены и приспособлены для изготовленія двигателей внутреняго сгоранія и дирижаблей; расширены прокатный отдѣлъ сортовой стали, химическая и механическая лабораторіи; построены кислородно-водородный заводъ и новая паротурбинная электрическая станція. На всѣхъ этихъ производствахъ может работать до 5½ тысяч рабочихъ, изъ коихъ на одномъ броневомъ отдѣлѣ занято свыше 1½ тысячи человек. Администрація завода состоитъ изъ начальника, его помощника, глав. механика, завѣдующихъ отдѣлами (броневымъ, сталеплавильнымъ, гильзовымъ, прокатнымъ и сборочнымъ), главнаго электротехника и заведующихъ лабораторіями. Есть больница на 60 кроватей (съ 1806 г.), квартиры для служащихъ, собраніе съ театромъ и библіотекой и школа, основанная въ 1760-х годахъ. {Военная энциклопедия. Под редакцией В.Ф. Новицкого и других. — Санкт-Петербург. Издательство: Товарищество И. Д. Сытина. 1911-15. Ижорский завод}

ЗАВОДЫ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА возникли преимущественно в 1860-х годах, когда Российское правительство, стремясь к независимости от заграничных заводов в деле сооружения и вооружения Российского флота, задалось целью создать в России все необходимые для этого отрасли заводского производства. Все заводы, которыми в настоящее время располагает Морское ведомство, могут быть подразделены на три категории. I категория. Заводы первой категории Морского ведомства подходят под общую рубрику казённых заводов. Сюда относятся: 1) Новое адмиралтейство в городе Санкт- Петербурге, служащее главным образом для ремонта судов, зимующих в городе Санкт-Петербурге, а также для постройки корпусов военных судов. 2) Адмиралтейство в городе Николаеве на реке Ингуле, после Крымской кампании долгое время бездействовавшее, но с семидесятых годов судостроительные и прочие мастерские его значительно расширены. Оно также ограничивается постройкой одних корпусов военных судов и, кроме того, служит для ремонта судов Черноморского флота. 3) Кронштадтский пароходный завод, открывший свои действия в 1858 г., производит весь текущий ремонт Балтийского флота. До 1200 рабочих. 4) Адмиралтейские Ижорские заводы на реке Ижоре у посада Колпино (Санкт-Петербургская губерния) — старейшие из заводов Морского ведомства, первоначально приготовляли, исключительно при посредстве водяного двигателя, несложные предметы для судов парусного флота; ныне же, кроме изготовления якорей, цепных канатов, помп и проч. мелких предметов судового снабжения, строят судовые машины всех родов (до 3000 индикаторных сил) и ведут производства котельное, трубо-, броне- и меднопрокатное, железоделательное, а также производство строительной стали. Число рабочих доходит до 1500. II категория. Заводы второй категории Морского ведомства хотя и состоят в полной собственности казны, но управляются на основании особых положений, предоставляющих начальникам заводов возможно большую свободу действия. Таковы Обуховский сталепушечный завод (см. статью) и Балтийский железо-судостроительный механический завод. Балтийский железо-судостроительный механический завод находится в городе Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы, против Галерного острова. Учрежденный в начале 1860 гг. англичанином Макферсоном, он в 1874 г. перешёл к английскому акционерному обществу, которое задолжало казне до 5 млн. руб., не исполнив ни одного из заказов морского ведомства. В 1876 г. Морское ведомство ввиду предстоявшей войны приняло завод в своё управление, а в 1883 г. он окончательно перешёл в собственность казны. Морское ведомство специализировало заводы для своих нужд, и в настоящее время он располагает корабельными эллингами, мастерскими для постройки корпусов военных судов и самыми значительными (в России) средствами для постройки судовых механизмов; в полном ходу может занять до 21/2 тысяч рабочих. III категория. Заводы третьей категории Морского ведомства составляют такие, которые хотя и состоят в частной собственности (акционерных обществ), но существование которых почти всецело обусловливается казёнными заказами. Сюда относятся: 1) Невские, или так называемые Русские механический и горный заводы, находящиеся на реке Неве, выше города Санкт-Петербурга, открывшие свои действия в начале 1860-х годов и построившие на своих эллингах первые броненосцы русского флота; 2) Франко-русские заводы, на левом берегу реки Невы, принадлежащие с 1881 г. Франко-русскому акционерному обществу. Они основаны во второй половине прошлого столетия шотландцем Бердом (см. статью «Берд»). Находятся вне зависимости от Морского ведомства, но приспособлены для выполнения его заказов следующие частные заводы: Русского общества пароходства и торговли в Севастополе; Беллино-Фендрих и Ко в городе Одессе (миноноски); металлический завод Леснера и Нобеля в городе Санкт- Петербурге (лафеты и предметы минного вооружения); Крейтон и Ко в городе Або (паровые шлюпки всех родов, миноноски и канонерские лодки с механизмами до 1200 индикаторных сил). — В тесной связи с заводами, исполняющими заказы Морского ведомства по постройке новых военных судов, находятся сталелитейные заводы частных акционерных обществ: Брянские в городе Брянске, Александровский и Путиловский в городе Санкт-Петербурге. С 1883 г. все казённые и частные заводы, строящие военные суда и механизмы для них, почти исключительно пользуются сталью этих трёх заводов. {Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. — Санкт-Петербург. Издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 1890-1907. Заводы Морского ведомства} {Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, … . Ижорские заводы}

КОЛПИНО в 1895 году посад Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. Посад расположен при Николаевской железной дороге, на реке Ижоре. До построения Петербурга, до 1703 года, здешняя местность заселена была латышами, чухнами и ссыльными шведами. Царь Всея Русии Пётр Алексеевич Романов велел отвести это место для строения государевых мельниц и во владение казны тогда поступила пильная мельница на реке Ижоре, построенная, как полагают, ещё шведами. Около мельницы образовалось селение. Здесь в 1722 г. на месте явления чудотворной иконы Святого Николая построена полотнянная церковь. В 1735 г. выстроили деревянную церковь; а в 1758 г. каменную, существующую и поныне. Колпино замечательно своими заводами, которые называются также Ижорскими (см. статью «Заводы морского ведомства»). В 1782 г. здесь построены заводы: плющильный и меднолитейный. В 1792 г. в посаде Колпино помещались кузницы: якорная, простая с горном, молотовая для меди, литейная, слесарная, 6 голландских лесопилен, 6 цементных толчей. При них состояло 300 рекрутов морского ведомства и 2 иностранных мастера. В 1890 г. на заводах было 6 паровых машин с 1862 силами и рабочих 1125 человек. Заводы употребили 880 куб. саженей дров, 605 коробов древесного угля, каменного угля 2821668 пудов и кокса 46688 пудов. Выделано железа 334515 пудов, приготовлено стали 27454 пуда и 37587 пудов листовой стали. Стальных и железных изделий приготовлено 22536 пудов и медных 5285 пудов. Колпинская церковь построена, по преданию, по плану Растрелли, в ней замечательны: 1) чудотворная икона Святого Николая, 2) антиминс на холсте 1727 год, 3) деревянный крест с надписью «1723 год. Крестный ход 9 мая, от посада Колпино за 5 вёрст на место явления иконы Святого Николая», привлекает множество богомольцев. В посаде работают училище, аптека, 2 гостиницы, 12 лавок. В 1894 г. в посаде Колпино считалось 8425 жителей и 1035 дворов. {Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, … . Колпино}

ИЖОРСКИЙ ЗАВОД в 1992 году находился в городе Колпино, проспект Ленина. Завод основан в 1722 г. В дальнейшем, с появлением железного, медного, якорного, молотового производств, назывался «Адмиралтейские Ижорские заводы». Здесь построены первые в России землечерпательные снаряды, колёсные пароходы, судовые машины. {Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. — Москва: Большая российская энциклопедия. Редакционная коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. 1992}

27 августа (9 сентября по новому стилю)Учебная автомобильная рота Петроградского военного округа готовила для автомобильных частей квалифицированный персонал из числа офицеров и нижних чинов, дислоцировалась в гор. Санкт-Петербурге. Высочайшим приказом от 27 августа 1914 г. в Учебную автомобильную роту определены в службу: поручик Языков, поручик (состоявший в пешем ополчении по Петроградской губернии); прапорщик Орловский, прапорщик (состоявший в пешем ополчении по Петроградской губернии). {14, сайт Офицеры РИА. Учебная автомобильная рота}

На русском Северо-Западном фронте для противодействия германским пулемётным бронированным автомобилям «Специальные отряды конных сапёров» создавали на дорогах препятствия для передвижений бронеавтомобилей врага. «Специальные отряды конных сапёров» — это современные Подвижные отряды заграждений.

31 августа (13 сентября по новому стилю)

Есть такая информация. Одновременно с изготовлением броневых автомобилей полковник Добржанский занимался формированием первой в мире автоброневой части, которая получила официальное наименование «1-я автомобильная пулемётная рота». 31 августа 1914 г. в Военный совет был направлен проект штатов нового подразделения. В этом документе говорилось следующее: «Частые эпизоды из происходящих ныне боёв, как на Французском, так и на нашем фронте, выяснили значительную боевую силу пулемётов, установленных на автомобилях и защищённых более-менее толстой бронёй. Между прочим, таких установок в нашей армии не имеется вовсе. Военный Министр признал спешную необходимость в организации соответствующих частей, почему и представляется на рассмотрение Военного Совета проект организации 1-й автомобильной пулемётной роты. … Всем этим требованиям относительно пулемётных установок в значительной степени удовлетворяет предложение одного из офицеров нашей армии, а именно — установить пулемёты с круговым обстрелом на бронированных лёгких автомобилях. На каждом из них предполагается разместить по три пулемёта, а из личного состава, шофёра, офицера и трёх пулемётчиков. Два бронированных автомобиля составляют автомобильный пулемётный взвод. Для осуществления правильной работы такого взвода на Театре военных действий, он обеспечивается следующим образом: а), на один броневик — один легковой автомобиль и один мотоцикл; б), на пулемётный взвод — один грузовой автомобиль с полевой мастерской и запасом бензина». На этот документ была наложена следующая резолюция: «Сформировать по упомянутым штатам: по № 1 — управление 1-й автопулемётной роты и 1, 2, 3, 4-й пулемётные автомобильные взвода и содержать эти части на всё время текущей войны». {19}

Сентябрь 1914 г.

1 (14 по новому стилю) сентября. С июля по сентябрь 1914 г. были сформированы 1-20-я автомобильные роты при Железнодорожных батальонах. {13} Запасная броневая автомобильная рота была сформирована в … ; существовала рота до 30 января 1917 г. Рота дислоцировалась в г. Петрограде. Командиром роты был с … по 30.01.1917 г. капитан (командующий ротой), с 11.09.1916 подполковник (командир роты) Вячеслав Александрович Халецкий. Рота была в подчинении штаба Петроградского военного округа. {11}

В бронепрокатной

мастерской № 2 Ижорского завода Морского ведомства. На каждом бронеавтомобиле

«Руссо-Балте» состояли три 7,62-мм пулемёта, расположенных треугольником, что

давало возможность «иметь в бою всегда два пулемёта направленных в цель на

случай задержки одного из них». Разработанные полковником Соколовым станки и

скользящие на роликах щиты позволяли бронеавтомобилю иметь обстрел на 360

градусов. Один пулемёт стоял в лобовом листе корпуса, второй пулемёт стоял в

кормовом листе корпуса, а третий пулемёт мог переставляться с левого на правый

борт. Броневики защищались хромоникелевой бронёй «особой закалки» толщиной 5 мм

(передний и кормовые листы), 3,5 мм (борта корпуса) и 3 мм (крыша). Столь малые

толщины объяснялись использованием лёгкового шасси, которое и так оказалось

перегруженным. Для большей пулестойкости листы брони устанавливались под

большими углами наклона к вертикали — в поперечном сечении корпус представлял

собой шестиугольник с несколько расширенной верхней частью. В результате этого

удалось обеспечить пулестойкость бронезащиты автомобилей на дистанции 400 шагов

(280 метров) при обстреле 7,62-мм тяжёлой винтовочной пулей: «Броня, несмотря

на свою тонину… благодаря скреплению под углами, рассчитанными под углы

падения пуль на 400 шагов (на это расстояние не пробиваема), что позволяет

безнаказанно сметать до этого предела все попытки противника к приближению».

Экипаж бронеавтомобиля состоял из командира (офицера), шофёра и трёх пулемётчиков

(нижних чинов). Для посадки экипажа в броневик имелась дверца в левом борту

корпуса. Запасный выход находился в задней части корпуса на крыше — откидная

крышка. Возимый боекомплект составлял 9 000 патронов (36 коробок с лентами),

запас бензина составлял 6 пудов (96 кг), а полная боевая масса броневика — 185

пудов (2 960 кг). {19}

8 (21 по новому стилю) сентября

Начало формирования 1-й пулемётной автомобильной роты

Высочайшим приказом от 8 (21) сентября 1914 г. были утверждены штаты 1-й пулемётной автомобильной роты (штат роты, взводов, отделений). С этого дня управление Петроградского военного округа начало формирование роты личным составом, техникой, оружием, имуществом, боеприпасами, продовольствием. Рота формировалась в городе Петрограде. Полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский и штабс-капитан Павел Васильевич Гурдов участвуют в создании 1-й пулемётной автомобильной роты и строительстве бронированных автомобилей. {6} / 8 сентября 1914 г. Высочайшим приказом штат № 14 пулемётного автомобильного взвода был утверждён. {19}

18 (21) сентября в действующую армию убыла 8-я автомобильная рота. В этой роте были забронированные автомобили с пулемётами, которые были созданы своими силами. В составе роты числились «автомобили «Кейс» — 2, легковые, бронированные». {19}

22 сентября (5 октября по новому стилю)

Командир 1-й пулемётной автомобильной роты

22 сентября 1914 г. (5 октября по новому стилю) Высочайшим приказом командиром 1-й пулемётной автомобильной роты назначен полковник гвардии Александр Николаевич Добржанский (в должности: 22 сентября 1914 г. — 29 января 1917 г.), полковник (на 11.04.1915 и 01.08.1916). {1} {2}

Добржанский Александр Николаевич в 1893 г. окончил Второе Константиновское училище (по 1-му разряду). Из истории учебного заведения. В 1837 г. отстроено новое здание полка. Дворянский полк был разделён на 40 классов (для учебного процесса). В военной строевой структуре полк был разделён на 1-й и 2-й учебные батальоны, далее на роты и взводы. Учебный процесс разделен на два курса: 1-й учебный общий курс (4 года) и 2-й учебный специальный курс (2 года; выпускной в офицеры). Воспитанники 2-го учебного общего курса, пройдя четырёхлетнее обучение, могли не достичь возраста для присвоения офицерского звания. В 1842 г. 1-й и 2-й учебных батальона переформированы в одну гренадерскую и три дворянских роты. Кадет, поступивших из губернских корпусов, распределяли по всем ротам без различия. 7 апреля 1852 г. в Дворянском полку учреждён 3-й специальный класс (надо полагать — 3-й курс), подразделявшийся на три отделения: артиллерийское, инженерное и Генерального штаба, — чтобы предоставить возможность воспитанникам, которые по молодости лет не могли быть выпущены в офицеры после двухлетнего обучения (надо полагать — 2-го учебного специального курса, выпускного), получить более солидную научную подготовку, окончить 3-й курс и поступить на службу офицерами в специальные войска. Выпускники 2-го специального класса (надо полагать – 2-го учебного специального курса, выпускного) выходили в пехотные, реже в сапёрные и артиллерийские части. 17 апреля 1855 г.» Дворянский полк» переименован в «Константиновский кадетский корпус», в честь первого шефа полка — Великого князя Константина Павловича Романова. Корпус в строевой структуре состоял из 1-го и 2-го учебных батальонов по 4 роты в каждом (всего 8 рот). В корпусе были (количество ?) общие и 3 специальных класса (? = 1-й, 2-й, 3-й). В 3-й специальный класс переводились лучшие из выпускников 2-го специального класса. В 1857 г. Корпус переведён в здание бывшего Павловского кадетского корпуса (в 2025 г. – адрес: Московский проспект, 17). Дворянам с высшим образованием разрешено поступать в Корпус на курс военных наук. 14 мая 1859 г. «Константиновский кадетский корпус» переименован в «Константиновское военное училище». Воспитанники кадеты, перейдя в училище, стали называться юнкерами и находились на полном казённом содержании. Юнкерам даны красные погоны. В 1862 г. третьи специальные классы всех кадетских корпусов города Санкт-Петербурга переведены в Константиновское военное училище. До 1863 г. Константиновское военное училище было единственным военным училищем в Российской империи. В 1863 г. «Константиновское военное училище» переименовано во «2-е военное Константиновское училище». Училищу определён штат в 300 юнкеров. Из Константиновского военного училища с 1860 г по 1863 г. были выпущены 519 офицеров. 8 ноября 1864 года Шефом училища назначен Великий Князь Михаил Николаевич Романов, состоявший оным до своей кончины в 1909 году. В 1891 г. Добржанский Александр Николаевич окончил Тифлисский кадетский корпус. В военную службу вступил 28 августа 1891 г. — поступил во Второе Константиновское училище. Надо полагать, что Добржанский учился во 2-м специальном классе. Добржанский Александр Николаевич в 1893 г. окончил Второе Константиновское училище (по 1-му разряду). Высочайшим приказом выпущен в чине «Подпоручика» со старшинством с 4 августа 1892 г.) в 149-й пехотный Черноморский полк. Из 2-го Военного Константиновского училища с1864 г. по 1894 г. были выпущены 4455 офицеров. В 1894 г. «2-е военное Константиновское военное училище» переформировано в «Константиновское артиллерийское училище». Начальником Константиновского арт. училища (01.08.1894 — 04.10.1903) был полковник Василий Тимофеевич. {Сайт Офицеры РИА. Константиновское артиллерийское училище} {2}

Добржанский Александр Николаевич (даты жизни: 19.04.1873 /по стилю Российской империи/ — 15.11.1937 /по стилю Российской СФСР). Православного вероисповедания. Из потомственных дворян, уроженец Тифлисской губернии. В 1891 г. окончил Тифлисский кадетский корпус. В военную службу вступил 28 августа 1891 г. — поступил во Второе Константиновское училище. В 1893 г. окончил Второе Константиновское училище (по 1-му разряду). Высочайшим приказом выпущен в чине «Подпоручика» со старшинством с 4 августа 1892 г.) в 149-й пехотный Черноморский полк. Не прибывая к 149-му пехотному Черноморскому полку прикомандирован к 1-му Кавказскому стрелковому Его Высочества батальону 22 октября 1893 г. 29 апреля 1894 г. вернулся в 149-й пехотный Черноморский полк. 29 октября 1894 г. переведён в 1-й Кавказский стрелковый Его Высочества батальон. Подпоручик Добржанский Александр Николаевич был известен как один из лучших стрелков: в 1894 г. награждён за стрельбу обыкновенным военным призом в 74 рубля. 17 января 1896 г. Добржанский Александр Николаевич прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку. Шефом лейб-гвардии Егерского полка со 2.11.1894 г. по 4.03.1917 г. был Всероссийский император Николай Александрович Романов. Командиром лейб-гвардии Егерского полка с 28.11.1895 г. по 25.04.1900 г. был генерал-майор Андрей Иванович Чекмарёв. 6 мая 1896 г. Добржанский Александр Николаевич переведён в лейб-гвардии Егерский полк с чином «Подпоручика гвардии» со старшинством с 7 авг. 1893 г. Надо полагать, что Высочайшим приказом в 1897 г. произведён в чин «Поручика» со старшинством с 7 авг. 1897 г. С 1897 г. по 1900 г. — слушатель офицерских курсов восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, изучал турецкий, персидский и арабский языки. В 1899 г. подпоручик гвардии Добржанский Александр Николаевич на состязании офицеров Гвардии в стрельбе в цель из винтовки выбил 1-й Императорский приз. 16 августа 1900 г., по окончании курсов отчислен в лейб-гвардии Егерский полк. В 1900 г. подпоручик гвардии А. Н. Добржанский на состязании офицеров Гвардии в стрельбе в цель из винтовки выбил 2-й Императорский приз. С 16 августа 1901 г. — батальонный адъютант лейб-гвардии 1-го егерского бат-на лейб-гвардии Егерского полка. В 1901 г. штабс-капитан гвардии А. Н. Добржанский выполнил условия получения (Императорского?) приза. Высочайшим приказом от 6 декабря 1901 г. произведён в чин «штабс-капитана гвардии» со старшинством с 7 авг. 1901 г. В 1902 г. штабс-капитан гвардии А. Н. Добржанский Александр Николаевич на состязании офицеров Гвардии в стрельбе в цель из винтовки выбил 1-й Императорский приз. В 1902 г. штабс-капитан гвардии А. Н. Добржанский выполнил условия получения (Императорского?) приза. В 1903 г. штабс-капитан гвардии А. Н. Добржанский Александр Николаевич на состязании офицеров Гвардии в стрельбе в цель из винтовки выбил 2-й Императорский приз. В 1901 г. штабс-капитан гвардии А. Н. Добржанский дважды выполнил условия получения (Императорского?) приза. 19 апреля 1904 г. назначен состоять в распоряжении Главнокомандующего войсками Кавказского военного округа (*). Высочайшим приказом произведён в чин «капитана» со старшинством с 7 авг. 1905 г. На 1 января 1909 г. состоял в лейб-гвардии Егерском полку; имел чин «капитана». Одновременно состоял в распоряжении Главнокомандующего войсками Кавказского военного округа. Высочайшим приказом произведён в чин «полковника» со старшинством с 14 апреля 1913 г. Командиром лейб-гвардии Егерского полка с 10.07.1908 г. по 14.12.1913 г. был генерал-майор Владимир Александрович Яблочкин. Надо полагать, что 1 января 1914 г. состоял в лейб-гвардии Егерском полку; имел чин «полковника». Одновременно состоял в распоряжении Главнокомандующего войсками Кавказского военного округа. Командиром лейб-гвардии Егерского полка с 14.12.1913 г. по 2.02.1916 г. был генерал-майор Александр Петрович Буковский. А. Н. Добржанский — участник Великой войны Российской империи против Германской империи 1914-17 годов и Первой мировой войны 1914-18 годов. = Лейб-гвардии Егерский полк участвовал в Люблинской операции 10-12 августа (23-25 августа по новому стилю) 1914 г., Варшавско-Ивангородской операции 15(28) сентября-26 октября (8 ноября) 1914 г., Ченстохово-Краковской операции 1(14)-11(24) ноября 1914 г.: 20.08.1914 — полк участвовал во встречном бою у местечка Владиславово; 24.08.1914 — полк участвовал в боях у деревень Кщонов, Гелчев; 25-26.08.1914 — полк участвовал в боях при деревнях Зарашов, Уршулин; 02.09.1914 — полк участвовал в бою у посёлка Кржешов; 10-13.10.1914 — полк участвовал в боях под крепостью Ивангород (находился в резерве), … = 22 сентября 1914 г. назначен командиром 1-й пулемётной автомобильной роты, имел чин «полковника» (в должности: 22 сентября 1914 г. — 1916 г.). На 1 авг. 1916 в том же чине и должности. Позже рота была развернута в дивизион (1916). За боевые отличия награждён Георгиевским оружием (Выс.пр. от 26.09.1916 г.). В 1917 г. произведён в чин «генерал-майора». За боевые отличия награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 04.03.1917). В эмиграции проживал во Франции. Умер в гор. Париже. Награждён Российскими орденами Святой Анны 3-й степени (1911 г.), Святого Станислава 2-й ст. (1913 г.), Святого Владимира 4-й ст. (Выс. пр. от 06.04.1914 г.), Святого Владимира 3-й ст. с мечами (Выс. пр. от 05.03.1915 г.), мечи и бант к ордену Святого Владимира 4-й ст. (Выс. пр. от 28.06.1915 г.), Георгиевское оружие (Выс. пр. от от 26.09.1916 г.), Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ от 04.03.1917 г.). {2} Примечания: (*) Главнокомандующим войсками Кавказского военного округа с 12 декабря 1896 г. по 1 января 1905 г. был генерал-адъютант, генерал от инфантерии князь Григорий Сергеевич Голицын. 14 октября 1903 г. на Коджорском шоссе близ города Тифлиса генерал Голицын был тяжело ранен в результате покушения, совершённого членами армянской социал-демократической партии «Гнчак». 11 августа 1904 г. за труды по управлению Кавказом Г. С. Голицын был награждён орденом Святого Владимира 1-й степени. 1 января 1905 г. назначен состоять при особе Его Императорского Величества.

23 сентября (6

октября по новому стилю) 1914 г., когда

заканчивались работы по бронированию пушечного автомобиля «Маннесманн»,

командир 1-й пулемётной автороты полковник Добржанский направил военному

министру письмо: «Предлагаю при сем проект штатов формирования при 1-й

пулемётной автороте 5-го пушечного взвода, ходатайствую об его утверждении.

Ввиду того, что пушки морского образца, состав артиллеристов командирован мне

на время войны Морским Ведомством с отпуском содержания по морским штатам. Штат

пушечного взвода предлагается следующий:

Бронеавтомобили грузовые — 3 (по 20 000 рублей); Грузовые автомобили 3-х

тонные — 2; Легковые автомобили — 3; Мотоциклы — 2». {19}

29 сентября (12 октября по новому стилю). Высочайшим приказом от 29 сентября 1914 г. был утверждён штат № 15 5-го пушечного взвода 1-й пулемётной автороты. Для обслуживания артсистем «морского образца» в состав 1-й автопулемётной роты включили 10 унтер-офицеров, комендоров и минёров флота, вошедших в состав 5-го взвода. Командиром взвода назначен призванный из запаса штабс-капитан А. Миклашевский, который в прошлом был морским офицером. Состав вооружения: бронеавтомобили грузовые — 3 (по 20 000 рублей); грузовые автомобили 3-х тонные — 2; легковые автомобили — 3; мотоциклы — 2». {19}

30 сентября (13 октября по новому стилю). Высочайшим приказом от 30 сентября 1914 г. из Учебной автомобильной роты Петроградского военного округа переведён в 1-ю пулемётную автомобильную роту Петроградского ВО штабс-капитан Борис Люцианович Подгурский. {18, сайт Офицеры РИА. Подгурский Борис Люцианович}

~ ~ Высочайшим приказом от 30 сентября 1914 г. из 147-го пехотного Самарского полка переведён в 1-ю пулемётную автомобильную роту Петроградского ВО штабс-капитан, барон Георгий Антонович Зальца (даты жизни: 7 августа 1882 – …). {Сайт Офицеры РИА. Зальца Георгий Антонович}

~ ~ Высочайшим приказом от … сентября 1914 г. из ….. прикомандирован к 1-й пулемётной автомобильной роте Петроградского ВО прапорщик, князь Георгий Дмитриевич Черкезов. {Сайт Офицеры РИА. Черкезов Георгий Дмитриевич}

Октябрь 1914 г.

1 октября (14 октября по новому стилю). В 1914 г., предположительно, 1-я пулемётная автомобильная рота формировалась в городе Санкт-Петербурге в расположении 1-го железнодорожного полка (см. Семёновский плац). Из истории Железнодорожных войск. В 1870 году Всероссийским императором Александром …… в Русской императорской армии Российской империи в Железнодорожных войсках были учреждены Железнодорожные команды, которые состояли при Железных дорогах по особому расписанию. Общая их численность личного состава во всех командах составляла не более 1000 человек. 16 мая 1878 г. в Московском военном округе составе сформирован 1-й железнодорожный батальон в составе двух строительных рот и двух эксплуатационных рот, дислоцировавшийся в городе Москве. В 1879 г. 1-й железнодорожный батальон переведён в Петербургский военный округ и включен в состав 1-й сапёрной бригады, дислоцировался около гор. Санкт-Петербурга. 12 мая 1881 г. 1-й железнодорожный батальон 1-й сапёрной бригады в связи с возложенными новыми и более ответственными задачами переведён в прямое подчинение в подчинение дворцовому коменданту для охраны Императорских поездов и путей следования Императорской Фамилии по железным дорогам. Одновременно батальону поручена постоянная охрана железнодорожных путей, соединяющих столицу с загородными императорскими резиденциями. По строевым функциям (комплектование личным составом, снабжение имуществом, организацией обучения и другим) батальон до 2 октября 1909 года был в подчинении 1-й сапёрной бригады и в инспекторском отношении подчинялся начальнику бригады. После переезда под город Санкт-Петербург 1-й железнодорожный батальон, находясь в лагере сапёров в селе Усть-Ижоре, построил узкоколейную железную дорогу до посада Колпино. Со 2 января 1900 г. Царскосельская железная дорога перешла в введение Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1900 г. по западной стороне Семёновского плаца (вдоль Введенского канала) лежали подъездные пути Царскосельской железной дороги, возле современного Загородного проспекта стояло здание Царскосельского вокзала. В 1900-1902 годах от Царскосельского вокзала города Санкт-Петербурга до станции «Царское Село» строился третий путь, по которому пропускались императорские поезда между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Третий путь называли «Императорским путём». В строительстве третьего пути принимал участие 1-й железнодорожный батальон 1-й сапёрной бригады. С 1902 г. августейшие пассажиры ездили в поездах из города Санкт-Петербурга с Царскосельского вокзала по «Императорскому пути» до города Царское село до станции «Царское село». В 1902 г. по западной стороне Семёновского плаца (вдоль Введенского канала) лежали подъездные пути Царскосельской железной дороги, близ современного Загородного проспекта стояло здание Царскосельского вокзала. В 1902-04 годах в городе Санкт-Петербурге на месте здания Царскосельского вокзала строилось новое здание Витебского вокзала. Для августейших пассажиров чуть южнее здания Витебскоговокзала строился «Императорский павильон». В уездном городе Царское Село строилась отдельная станция «Императорский (Царский) павильон», располагавшийся слева от вокзала станции «Царское село». В городе Санкт-Петербурге «Императорский павильон» и в городе Пушкине отдельная станция «Императорский (Царский) павильон» сохраняются и в 2025 году. После завершения строительства «Императорского пути» в декабре 1902 года 1-й железнодорожный батальон расположился в городе Царское Село возле вокзала. 1-й железнодорожный батальон получил ещё одну задачу по охране железной дороги, «Императорского пути», во время «Высочайших проездов». С 1904 г. железнодорожный комплекс «Императорский путь» работал в полном объёме. С 1904 г. Александровский дворец стал постоянной резиденцией Всероссийского императора Николая Александровича. 14 мая 1906 г. из личного состава 1-го жел. дор. батальона сформирована 5-я жел. дор. рота. С 1906 г. в гор. Санкт-Петербурге в западной части Семёновского плаца на месте народных гуляний строились комплексы казарм (наверное, 5-й железнодорожной роты) 1-го железнодорожного батальона и 1-й (учебной?) автомобильной роты. 25(12) августа 1906 г. члены партии социалистов-революционеров (эсэры-максималисты) совершили покушение на председателя Совета министров Российской империи гофмейстера Петра Аркадьевича Столыпина. Взрыв унёс жизни многих людей. Создатель русских броневых автомобилей штаб-ротмистр гвардии в запасе, князь Российской империи Михаил Александрович Накаши́дзе трагически погиб в результате этого террористического акта. Уже в то время террористы зверствовали, поэтому безопасность руководителей государства поднималась на новый уровень. Вот и «Императорский железнодорожный путь» это был не путь роскоши, а путь безопасности. До 2 октября 1909 года 1-й жел. дор. батальон по строевым функциям (комплектование личным составом, снабжение имуществом, организацией обучения и другим) был в подчинении 1-й сапёрной бригады и в инспекторском отношении подчинялся начальнику бригады. 2 октября 1909 г. Высочайшим приказом 1-й жел. дор. батальон должен был быть развёрнут в 1-й железнодорожный полк двухбатальонного состава с подчинением начальнику военных сообщений Петербургского военного округа. В 1910 году 1-й железнодорожный батальон был переформирован в 1-й железнодорожный полк. Полк дислоцировался в гор. Санкт-Петербурге в военном городке, расположенном в западной части Семёновского плаца. Семёновский плац создан в конце XVIII века (1790-е годы) — начале XIX века (1800-е годы) на территории слободы лейб-гвардии Семёновского полка в ходе строительства комплекса новых полковых казарм. В то время Семёновский плац занимал участок между современным Загородным проспектом, Звенигородской и Рузовской улицами, на юге примыкал к Обводному каналу, вдоль которого был насыпан вал для полкового стрельбища. Первоначально площадь Семёновского плаца 26,5 га (одна из самых больших площадей города Санкт-Петербурга начала XIX века, 1800-х годов). К 1910 году территория Семёновского плаца уменьшилась в результате строительства на ней разных инженерных сооружений и зданий. Командиром полка с 26.01.1914 г. по 23.03.1917 г. был полковник Сергей Александрович Цабель (с 06.12.1914 г. — генерал-майор).С началом Великой войны в 1914 г. на 1-й жел. дор. полк была возложена задача организации поездок Всероссийского императора Николая Александровича в действующую армию, а также обеспечения охраны этих поездок. {Сайт Офицеры РИА. Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк} {Санкт-Петербург. Энциклопедия. Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк}

Царское Село — в 1902 году это уездный город Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии, в 22 верстах от города Санкт-Петербурга, с которым соединён железной дорогой. Город расположен на возвышенности, составляющей продолжение Дудергофских высот; высшая точка Царского Села (Старый дворец) — около 250 футов над уровнем моря. Благодаря возвышенному положению города, обилию зелени и хорошей питьевой воде Царское Село считается одним из самых здоровых мест в окрестностях Петербурга; летом сюда стекается много дачников; много семей петербуржцев, имеющих постоянные занятия в столице, живёт здесь круглый год. Город состоит из 2 частей — собственно Царского Села и Софии. Жителей (в 1897 г.) 22353, из них 13553 мжч. и 8800 жнщ.; значительное преобладание мужского населения объясняется большим числом войск, расположенных главным образом в Софии. Все улицы шоссированы и освещены электричеством; много бульваров; водопровод, снабжает Царское Село питьевой водой из Таицких ключей (в 14 верстах); в 1902 г. водопровод увеличен и улучшен. Телефонное сообщение с Петербургом. В 1903 г. город будет канализирован. По характеру построек Царское Село имеет вид дачного места, хотя с каждым годом частные сады всё более и более застраиваются. Церквей православных 10 (из них приходских 3., остальные домовые), лютеранских 1, римско-католическая 1. Из православных церквей выделяются соборы Екатерининский, и Софийский. Учебных заведений 13: 1 офицерская артил. школа, 1 мужская и 1 женская гимназии, 1 реальное училище, 1 женское духовное училище, 1 частное жен. учил. с курсом гимназии, 2 городских училища, остальные — начальные школы. Придворный госпиталь, земская больница, лазареты при казармах, несколько богаделен и детских приютов. Дворец вел. кн. Владимира Александровича. Гостиный двор; небольшая, но образцово устроенная скотобойня. В бывшем лицейском саду памятник Пушкину (бронзовая статуя поэта в юношеском возрасте, в лицейской форме, поставленная в 1899 г.). Промышленность и торговля вследствие близости Петербурга слабо развиты: фабрика 1 — обойная (169 рабоч., с производ. на 300 тыс. руб.). Город Царское село находится в ведении дворцового управления, которому подчинена ратуша города. Вследствие особых условий, в которые поставлен гор. Царское село, бюджет его представляет большое своеобразие; так, по росписи на 1903 г. расходов предположено произвести на сумму 108868 руб.; из них на содержание городовой ратуши 12300 руб. (12 %), полиции — 400 руб. (0,4 %), содержание скотобойни — 7780 руб. (7 %), ремонт городских зданий — 25000 руб. (23 %), содержание и ремонт улиц — 7700 руб. (7 %), электрическое освещение города — 43500 руб. (40 %), на образование (главн. образом, пособие мужской гимн.) — 7040 руб. (6,5 %), на врачебную часть — 120 руб. (0,1 %) и др. расходы — 5028 руб. (4 %); остальные издержки по хозяйству производятся за счёт дворцового ведомства. Главнейшие статьи дохода: отдача в наем городских зданий (гостиный двор и др.) — 33780 руб., с скотобойни — 10000 руб., плата за электрическое освещение казённых и частных зданий — 35500 руб. и др. В настоящее время Высочайший двор проводит в городе Царское село значительную часть года. Для сообщения города Царское село с городом Санкт-Петербургом имеется соединительная ветвь с Варшавской жел. дорогой, отстоящей от города Царское село в 3 верстах (станция Александровка), а в 1902 г. открыто движение по особому Императорскому пути, соединяющему город Царское Село непосредственно со столицей империи. Для императорских поездов устроена в парке особая станция. Парки, прилегающие к городу Ц. Селу, состоят из 2-х частей: собственно царскосельского и соединяющего город Ц. Село с городом Павловском, отстоящим от первого в 3 верстах. Царскосельский парк занимает площадь в 662 десятин, из которых 38 дес. заняты водой (пруды) и 41 дес. — дорогами (длина 83 версты). Парк прекрасно распланирован, растительность его весьма разнообразна; множество разных сооружений (павильоны, памятники, мосты, ворота и т. п.), а также статуй, большей частью бронзовых снимков с античных образцов. Большой, или Старый, дворец — огромное великолепное здание, сооружённое в стиле рококо. Из пристроек к дворцу особым изяществом отличается Камеронова галерея; много статуй и бюстов. Со стороны города ко дворцу примыкает так называемый Лицейский флигель, в котором помещается Александровский лицей. Александровский дворец в настоящее время служит резиденцией императорской фамилии. Баболовский дворец — небольшое каменное здание, в западной, отдаленной и пустынной части парка. Утренний зал — павильон на берегу большого пруда, близ Большого дворца. Капелла, или Башня Спасителя; в ней помещается мраморная статуя Спасителя работы Даннекера. Китайская деревня — ряд построек в китайском стиле. Театр в китайском стиле. Ферма с образцовым молочным хозяйством для потребностей Двора. Ворота: Орловские, мраморные, в честь графа Г. Г. Орлова; чугунные, воздвигнутые императором Александром I в память Отечественной войны 1812-14 годов, с надписью на русском и французском языках («Любезным моим сослуживцам» — «A mes chers compagnons d’armes»). Ростральная мраморная колонна в память Чесменской битвы посреди большого пруда. Фонтан молочницы, или разбитый кувшин. В парке, соединяющем гор. Царское Село с гор. Павловском, в 1890-х годах выстроен в английском вкусе дворец для великого князя Бориса Владимировича. К городу Ц. Село прилегают с северо-востока слобода Большая Кузьмина, а с востока — Фридентальская колония. Ныне колония слилась с городом; потомки колонистов занимаются частью садоводством, частью ремеслами и торговлей. {Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, … . Царское Село. Читайте на сайтах ГУФО и Академик}

«Александровская — первая станция на Варшавской железной дороге — лежит в 21 версте от столицы, вблизи деревни того же названия. Деревня эта не велика, примыкает к самому концу царскосельского парка и в летнее время служит дачным местопребыванием петербуржцев», — выдержка из газеты «Петербургский листок» за 1899 год. В 1851 г. император Николай I Павлович подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Варшава. Полностью строительство дороги завершилось в 1862 году, но участок от столицы до Гатчины был создан в фантастически короткий срок. Железнодорожная станция «Царское Село» «Александровская» вблизи деревни Александровки открыта в 1853 году. В 1860-х годах на станции «Царское Село» построен большой каменный вокзал по типовому проекту архитектора Петра Онуфриевича Сальмоновича. Позже станция «Царское Село» переименована в «Александровкскую». Со станцией «Александровская» связан важный исторический эпизод из отечественной истории. 25 мая 1867 г. во время поездки императора Александра II на Всемирную выставку в город Париже на него совершил покушение террорист Березовский. В память о чудесном спасении императора во многих городах и сёлах России стали сооружаться часовни и киоты, посвящённые этому событию. Подобную часовню поставили и рядом со станцией «Александровская», поскольку отсюда император Александр II отправился в город Париж 15 мая и сюда же 18 июня он благополучно возвратился. Поезд с императором Александром II на станцию «Александровскую» прибыл в 5 часов утра и здесь его ждали много людей, которые по выходе императора из вагона встали на колени. Часовню соорудили по проекту архитектора Александра Видова. Закладка состоялась в сентябре 1868 года, а освящение произошло 25 мая 1869 г. в присутствии Всероссийского императора Александра II.